介護予防とは?考え方や目的・具体例を解説

「できるだけ長く、自分らしい生活を続けたい。」

そんな想いから「介護予防」という言葉に関心を持つ方が増えています。

介護が必要になるきっかけの多くは、転倒や病気を契機とした体力・身体機能低下です。元気なうちから取り組むことで、そのリスクを大きく減らし、介護に頼らず暮らせる期間を延ばせます。

本記事では、介護予防の考え方や必要性、効果的な実践方法を解説しています。行政の支援制度、日常でできる運動、自立を取り戻した事例まで、これから介護予防を始める方に役立つ情報をまとめました。

「何から始めればいいのか知りたい」「専門的なサポートも検討したい」という方に役立つ内容となっているので、ぜひご一読ください。

取締役/理学療法士上村 理絵

日本から寝たきり(寝かせきり)を無くすことを使命とする

家族がいつまでも元気で自立した生活を送れるよう日常生活に必要な身体機能のリハビリに特化したディサービスを運営しています。

ご覧いただきました弊社のホームページにご案内した通り、寝たきり率が世界で最も高い日本ではリハビリを受けられない難民とも言うべき高齢者が年々増加し喫緊の社会保障制度の課題だと考えております。

そこで、この社会問題に一緒に取り組んでくれる志のあるリハトレーナーの募集を行っております。利用者・ご家族があきらめていた事を可能に変える為に…。 ぜひ、あなたからのご応募をお待ちしています!

1.介護予防とは?

まずは、介護予防の概要や基本的な考え方を解説します。

1-1.介護予防の必要性

日本は世界でも類を見ない超高齢社会が進んでおり、今後も高齢者人口は増加の一途をたどると予測されています。その中で注目されているのが「介護予防」です。

介護予防とは、要介護状態になることをできるだけ防ぎ、心身の健康を維持・向上させる取り組みを指します。高齢者一人ひとりが元気に日常生活を送れるようになることは、ご本人の生活の質を高めるだけでなく、社会全体の活力維持にもつながります。

働き手の減少が進む中で、多くの高齢者が自立した生活を続けられることは、医療・介護の負担軽減にもつながり、介護保険制度の持続可能性を支えるうえでも重要です。

実際、介護保険法の第4条では、要介護状態の予防が国民の努力義務とされています。

第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

出典:介護保険法|厚生労働省

超高齢社会および人口減少などを背景に、介護予防の実践がますます求められているのです。

1-2.介護予防の基本的な考え方

介護予防の基本にあるのは、「どのような心身の状態にあっても、できる限り自分らしい生活を続ける」という視点です。

介護が必要となる前の段階から生活機能の維持・向上を図ることで、要支援・要介護状態の発生や重度化を防ぎ、高齢者ご本人の自己実現を支援します。

とくに重要なのは、生活機能の低下が軽度なうちに早期対応することです。加齢に伴う体力や認知機能の変化は誰にでも訪れます。

しかし、適切な運動や食生活、社会参加などを通じて対策を始めれば、心身の衰えを大幅に遅らせることが可能です。

こうした「早めの予防」が、将来の介護リスクを軽減し、より長く自立した生活を送るための鍵となります。

1-3.介護予防における重要な要素

介護予防を効果的に進めるためには、心身の多面的な機能をバランスよく維持・向上させることが欠かせません。具体的には、以下の要素をバランス良く取り入れることが重要です。

| 要素 | 内容・目的 |

|---|---|

| 身体の機能向上 | 筋力トレーニングやストレッチで転倒・骨折の予防、日常動作の自立を維持 |

| 栄養改善 | バランスの取れた食事で低栄養や加齢による心身の衰えを防ぎ、体力や免疫力を保つ |

| 口腔機能向上 | 噛む力や飲み込む力の維持で気管支への誤飲から発生する肺炎を防止し、食事の楽しみや栄養摂取を確保 |

| 閉じこもり予防・支援 | 地域活動や交流で孤立を防ぎ、身体・認知機能の低下を抑える |

| 認知機能予防・支援 | 脳トレ、趣味活動、対話などで認知症の発症・進行を遅らせる |

| うつ予防・支援 | 気分転換や相談支援で精神的な健康を保ち、活動意欲を維持 |

これらの要素は相互に関連しており、どれか一つが欠けると心身のバランスが崩れ、介護が必要となるリスクが高まります。日常生活の中で上記の要素を意識的に取り入れることが、介護予防の実践につながります。

2.要支援者が利用できる介護予防サービス一覧

介護予防を実践するには、介護予防サービスを利用するのが効果的です。要介護認定には、介護サービスを利用する前段階として「要支援」の枠組みが存在します。

要支援の認定を受けた場合は、次の介護予防サービスを受けることが可能です。

| サービス名 | 内容・目的 |

|---|---|

| 介護予防訪問入浴介護 | 自宅での入浴が困難な方に対し、専門スタッフが訪問し、安全な入浴を支援 |

| 介護予防訪問看護 | 看護師が自宅を訪問し、健康管理・医療的ケア・服薬管理などを実施 |

| 介護予防訪問リハビリテーション | 理学療法士等が自宅で機能訓練を行い、日常生活動作の維持・改善を支援 |

| 介護予防通所リハビリテーション | 通所施設で運動・機能訓練を受け、心身機能の低下予防や交流促進を図る |

| 介護予防福祉用具貸与 | 手すり、歩行器、特殊ベッドなどの貸与で自立した生活を支援 |

| 介護予防短期入所生活介護 | 施設に短期間入所し、食事・入浴・機能訓練を受けることで心身機能を維持 |

| 介護予防短期入所療養介護 | 医療ケアが必要な方が、医療機関併設施設に短期間入所し、治療と介護を受ける |

| 介護予防居宅療養管理指導 | 医師や歯科医師が自宅を訪問し、療養上の指導・管理を行う |

| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム等で、食事・入浴・機能訓練などのサービスを受けながら生活 |

介護予防サービスを通じて、要介護度が重くなるのを避けつつ、自立的な生活の維持を目指せます。

3.介護認定なしで利用できる介護予防・日常生活支援総合事業とは

介護予防サービスは要介護認定を受けていない方であっても、一定の条件を満たすことで利用できるケースもあります。

ここでは、介護認定なしで利用できる介護予防・日常生活支援総合事業を解説します。

3-1.介護予防・日常生活支援総合事業の内容

要介護認定を受けていない高齢者でも、一定の条件を満たせば自治体が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)」を利用できます。

総合事業は、介護が必要となる前の段階から生活機能の維持・向上をサポートすることを目的とした制度です。対象は、おおむね65歳以上で、体力の低下や生活に不安を感じる方で、次のようなサービスを利用可能です。

- 介護予防サービス:運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上などのプログラム

- 生活支援サービス:買い物・掃除・調理など、日常生活を支える支援

- 地域での交流支援:体操教室、サロン活動など、閉じこもり防止を目的とした場づくり

当施設「リタポンテ」でも、この総合事業を利用したリハビリプログラムを提供しています。

理学療法士監修の運動訓練や日常生活動作の改善プログラムを通じて、介護が必要になる前の体づくりをサポート。初めて介護予防に取り組む方や、退院後の体力回復を目指す方にも最適です。

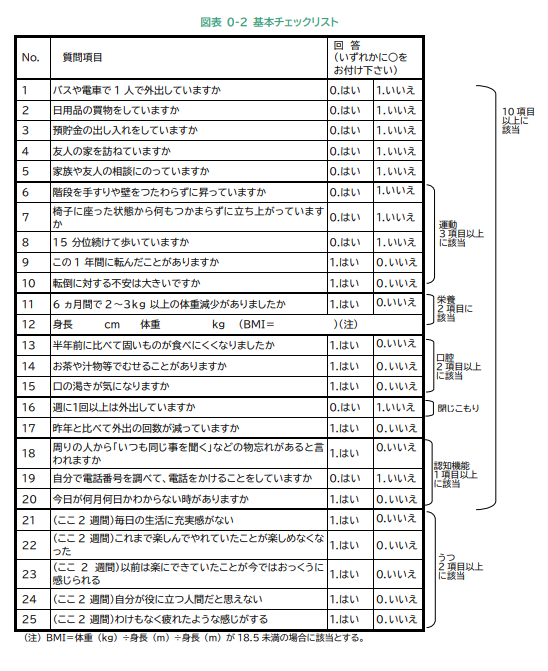

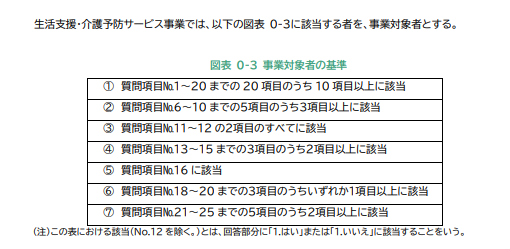

3-2.総合事業を受けるためのチェックリスト

総合事業では、介護予防に関する基本チェックリストで一定の基準を満たした方であれば、要介護認定を受けていない場合でも介護予防サービスを利用できます。

地域包括支援センターなどで、次のようなチェックリストを実施して、総合事業を利用できるかの認定が行われます。

このチェックリストにおいて、下記のいずれかの項目に該当した場合は、総合事業の「事業対象者」と見なされる可能性があります。

高齢になり、身体機能に不安を抱えている場合は、総合事業のチェックリストを受けてみましょう。リタポンテでは総合事業の利用が認定された場合、介護保険を利用しながら当施設でリハビリを受けられます。

介護認定を受ける前から、理学療法士による専門的なサポートを受けることで、長期的に自立した生活を続けられます。

なお、チェックリストは自治体によって異なるケースもあるので、事前に確認しておきましょう。

4.介護予防の重要なポイント

ここからは、介護予防を行う際の重要なポイントを下記の内容で解説します。

4-1.介護予防には運動しかないと心得る

介護予防には様々な方法があるものの、基本的には運動する以外方法はないと思ったほうがよいでしょう。

筋力やバランス能力の低下は、転倒や骨折、そして寝たきりにつながる大きな要因です。これを防ぐためには、薬やサプリメントよりも、まず体を動かし続けることが何より重要です。

高齢者にとって特に大切なのは、「下肢筋力の維持」「バランス感覚の強化」「柔軟性の確保」です。

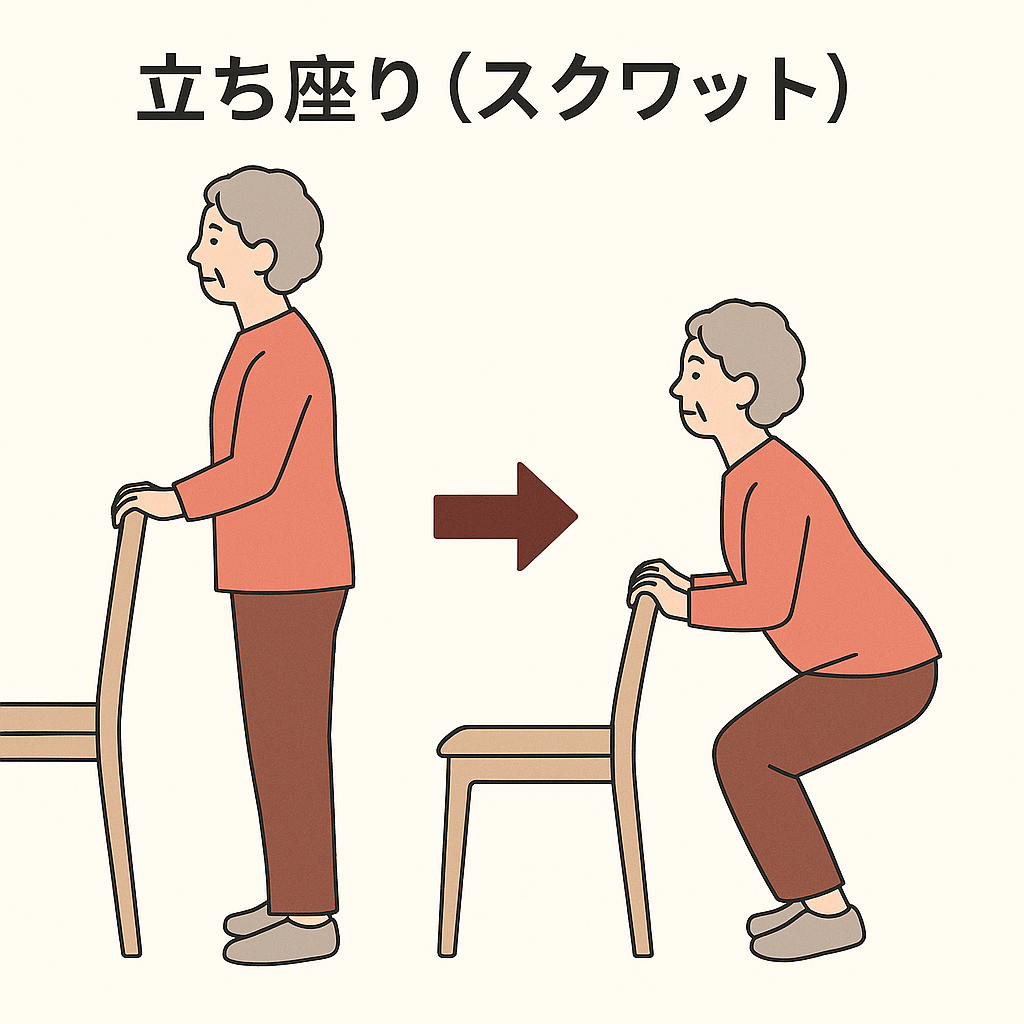

スクワットや椅子からの立ち座り運動、かかと上げ運動といった簡単な筋力トレーニングを日常に取り入れることで、歩行機能や転倒予防効果が期待できます。さらに、ウォーキングやラジオ体操などの有酸素運動を継続すれば、心肺機能の向上や生活習慣病予防にもつながります。

「体力が落ちてから運動を始める」では遅く、元気なうちからの継続が将来の介護予防に直結します。運動習慣を持つことは、健康寿命を延ばし、介護に頼らない生活を送るための最も確かな方法なのです。

4-2.退院後が介護予防の大きな分かれ目

高齢者にとって、入院・手術後の退院直後は、介護予防の成否を左右する重要な時期です。入院中は安静が続くため、わずか数週間でも筋力や持久力が大幅に低下します。

退院後も「まだ体力が戻っていないから」と安静にしすぎると、回復どころかさらなる筋力低下を招き、日常生活動作(ADL)の維持が難しくなります。

とくに高齢者は若年者に比べて筋肉がつきにくく、一度低下した筋力を取り戻すには多くの時間が必要です。そのため、動くことが億劫(おっくう)になり、外出が減り、食欲も低下するという悪循環に陥ることがあります。

このサイクルが続けば、入院がきっかけで寝たきり状態になるケースも少なくありません。

退院後は、主治医やリハビリ専門職の指導を受けながら、できる範囲で早期に体を動かすことが大切です。簡単な筋トレや歩行練習を取り入れ、生活リズムを整えることが、再び自立した生活を取り戻すための分岐点となります。

4-3.家族が手助けしすぎない

高齢者の介護予防において、家族の関わり方は非常に重要です。病み上がりや高齢であることを心配するあまり、身の回りのことをすべて家族が代わりに行ってしまうケースがあります。しかし、これはかえって本人の自立心や身体機能を低下させる原因になりかねません。

人は「自分でできる」という感覚があることで行動意欲を維持します。家族が手を出しすぎると、動く機会が減るだけでなく、「もう何もしなくていいのだ」と本人が思い込んでしまい、自信の喪失にもつながります。

大切なのは、「見守りながら必要な部分だけサポートする」ことです。

例えば、着替えや食事の準備、歩行時の安全確認は行いつつも、できることは本人に任せるといったバランスの取れた支援が、心身機能の維持と介護予防に結びつきます。

5.【自宅でできる】介護予防の具体例

介護予防を行う際は、介護サービスを利用するだけでなく、自宅でセルフリハビリを行うのも効果的です。例えば、椅子を使用した立ち座り(スクワット)などがおすすめです。

椅子の背もたれなどに手をかけながらで良いので、痛みのない範囲でお尻を後方につき出すようにしながらしゃがんでみましょう。

膝が垂直になるまで曲げることで、もも裏やお尻の筋肉を鍛え、転倒リスクを軽減できます。10回1セットを2~3セット行うと高い効果が期待できるでしょう。

介護を予防するためには、行政サービスを活用しつつも、自分自身で意識を高めることが大切です。「もう歳だから…」と動くことをやめてしまうと、すぐに寝たきりになってしまう危険性もあります。

寝たきり予防については、次の記事でも解説しているので参考にしてください。

関連記事:寝たきりにならないためにできることは?今日から自分と家族ができる対策を紹介

6.介護予防にはリハビリ専門のデイサービスを利用しよう

介護予防を効率的かつ継続的に行うためには、専門家によるサポートを受けられる「リハビリ専門のデイサービス」の利用がおすすめです。自宅での運動は大切ですが、正しい方法で継続するのは難しく、効果を実感する前にやめてしまう方も少なくありません。

リハビリ専門のデイサービスの中でも、とくに理学療法士などの専門職が常駐している施設では、個々の身体状況に合わせたプログラムを受けられます。

身体の筋肉量や歪みなどを測定しつつ、最適なトレーニングメニューを考えてくれるので、トレーニングジムに通う感覚で介護予防できるのが魅力です。

当施設「リタポンテ」も、リハビリ専門のデイサービスとして、介護予防・日常生活支援総合事業に対応しています。介護認定を受けていない方でも、総合事業を通じてリハビリプログラムを利用可能です。

専門スタッフによるサポートのもと、楽しみながら体力維持・機能改善に取り組むことで、「自分らしい生活」を続ける力を育めます。

関連記事:リハビリ特化型デイサービスとは?料金や訓練内容など詳しく解説

7.リタポンテを利用して機能改善に取り組んだ事例

具体的にリタポンテを利用して機能改善に取り組んだ事例を紹介します。

7-1.歩行困難から野球観戦できるまで改善した例

リタポンテを利用されている70代の男性は、脊柱管狭窄症により日常生活の移動すら困難な状態にありました。わずか数分歩いただけで足にしびれが出てしまい、外出もままならず、長年の楽しみだった高校野球の観戦も諦めかけていたといいます。

しかし、「もう一度、甲子園で高校野球を観たい」という強い願いが、この方のリハビリの原動力となりました。リタポンテではその目標をしっかり共有し、段階的な機能訓練を計画。歩行距離を少しずつ伸ばす練習や、姿勢改善の運動、体力維持のための自宅での軽い運動など、ご本人のペースに合わせて取り組みました。

ご家族も、日常生活の中での練習サポートや移動時のフォローに協力。こうしたチームとしての取り組みが実を結び、数か月後には休憩を挟みながらの外出が可能となり、念願の甲子園での観戦を実現されました。「また来年も行きたいから、リハビリは続けたい」という言葉は、さらなる目標への意欲へとつながっています。

この事例が示すように、リハビリは単に「体を動かせるようにする」ことが目的ではありません。自分が本当にやりたいことを取り戻し、生活全体を前向きに変えていく力を持っているのです。

7-2.難病から家族との食事ができるまで改善した例

リタポンテをご利用いただいた50代の女性は、進行性の難病「脊髄小脳変性症」を患っており、日常生活の動作が徐々に難しくなっていました。

通所を始めた当初は、自力でコップを持つことができず、長時間座っているだけでも身体が傾いてしまう状態。

転倒の危険が高く、他施設ではリハビリを断られていたといいます。

それでも「家族と一緒に食卓を囲みたい」という強い願いがありました。リタポンテでは、医学的な安全性を十分に確認したうえで、まずは座る練習(座位保持)からリハビリを開始。

少しずつ体幹の安定を図りながら、手足の可動訓練や手すりを使った起き上がり動作など、段階的にプログラムを進めました。

ご家族も自宅で「できる範囲を自分で行う」習慣づけを根気強くサポートされました。

その結果、コップを持って口元まで運べるようになり、トイレまで自力で移動することも可能に。ご主人は「リハビリを始めてから、食事や生活の負担が減りました」と話されており、再び家族そろって食事を取れる時間が戻りました。

病気の進行によりその後は他界されましたが、最期まで寝たきりにはならず、自分らしい生活を続けることができました。ご家族からは「最後に一緒に食卓を囲めたことが何よりの思い出です」と感謝の声をいただいています。

リハビリは一度に大きな変化を生むものではありません。しかし、できる動作を一つずつ取り戻すことで、ご本人とご家族の生活の質を確かに支える力になります。

8.介護予防にはリタポンテを利用しよう

介護予防は、単に介護状態を避けるためのものではなく、「自分らしく生きる時間を守るための取り組み」です。適切な運動習慣や生活支援を続けることで、心身の機能を維持し、やりたいことを諦めずに過ごすことが可能になります。

リタポンテは、リハビリ専門のデイサービスとして、一人ひとりの目標や状態に合わせたリハビリプログラムを提供しています。介護認定を受けていない方でも総合事業を通じて利用でき、専門スタッフとともに「もう一度やりたいこと」を実現していきましょう。

介護予防を始めるのに早すぎることはありません。今の元気を未来につなげるために、まずはリタポンテでのリハビリを体験してみませんか。