寝たきりにならないためにできることは?今日から自分と家族ができる対策を紹介

「こんなはずじゃなかったのに」

そうつぶやく高齢者の多くが、ある日突然、寝たきりになるわけではありません。

実はその兆しは、日常のささいな変化の中に、静かに忍び寄っています。

立ち上がるのがつらい、外出の回数が減った、家族がすべて世話をしてくれるようになった――。

こうした“老いの前兆”を見逃すことが、寝たきりへの第一歩なのです。

本記事では、寝たきりを防ぐために必要な行動や考え方について、書籍『こうして人は老いていく』の内容をもとに解説していきます。

さらに、寝たきりを予防する具体的なリハビリ方法や、家族が気をつけるべきこと、介護保険を活用したリハビリの始め方など、実践的な情報もあわせて解説しています。

「まだ動ける今」だからこそ知っておきたい、あなたやあなたの大切な人の“未来を守るための知恵”をまとめていますので、ご一読ください。

取締役/理学療法士上村 理絵

日本から寝たきり(寝かせきり)を無くすことを使命とする

家族がいつまでも元気で自立した生活を送れるよう日常生活に必要な身体機能のリハビリに特化したディサービスを運営しています。

ご覧いただきました弊社のホームページにご案内した通り、寝たきり率が世界で最も高い日本ではリハビリを受けられない難民とも言うべき高齢者が年々増加し喫緊の社会保障制度の課題だと考えております。

そこで、この社会問題に一緒に取り組んでくれる志のあるリハトレーナーの募集を行っております。利用者・ご家族があきらめていた事を可能に変える為に…。 ぜひ、あなたからのご応募をお待ちしています!

1.寝たきりにならないためには精神的老化の予防が重要

寝たきりにならないためには、なによりも精神的な老化を予防することが重要です。ここでは精神的な老化が肉体に与える影響や精神的な老化のチェック方法を解説します。

1-1.精神的老化が肉体に与える影響は大きい

「自分はもう歳だから」「身体が動かなくても仕方がない」といった諦めの気持ちが体の衰えを早めてしまいます。

例えば、同じように加齢によって髪が薄くなっていても、それを笑い飛ばせる人には若々しさを感じるものです。一方で、「もう歳だから」と後ろ向きな発言が多い人は、実年齢よりも老けて見えてしまうこともあります。

これは単なる印象だけの問題ではありません。

加齢に伴って身体が動かしづらくなると、「どうせ動けないから」と気持ちまで閉じこもりがちになり、外出や運動を避けるようになります。そうなると筋力はさらに低下し、転倒リスクが高まり、最終的には寝たきりの生活へとつながっていきます。

精神的老化が自己肯定感を下げ、「動かない選択肢」をとらせることで、肉体の老化が進行するという悪循環こそが、寝たきりを招く大きな要因のひとつなのです。

厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」によれば、高齢者でも「できる範囲で体を動かし続けること」が健康維持に極めて重要であるとされています。

つまり、まずは「気持ちから老けこまないこと」が、体の老化を防ぎ、寝たきりを遠ざける第一歩なのです。

1-2.精神的老化のチェックリスト

精神的な老化を防ぐためには、まず「自分自身がどんな状態か」を冷静に把握することが大切です。

気づかないうちに気持ちが後ろ向きになっていたり、生活の中で楽しみを見失っていたりすることがあります。

以下のチェックリストは、精神的な老化のサインを見つけるための簡単な指標です。

次の10項目のうち、3つ以上当てはまる場合は、精神的な老化が進んでいる可能性があります。

【精神的老化チェックリスト】

- 好奇心が減って新しいことに挑戦しなくなった

- 昔より、失敗を引きずってくよくよすることが増えてきた

- 決まり切ったものしか食べなくなってきた

- 外出することが減った

- 人付き合いが極端に減ったり、他人への興味がなくなったりしてきた

- イライラすることが増えた

- アイデアが浮かびにくくなった

- どうせ自分にはできないと思ってあきらめることが増えた

- 感動することが減った

- 何をするにも面倒くさいと感じて、やる気が起きない

このような項目が複数当てはまる場合は、意識的に「新しい体験」「人との交流」「小さな挑戦」を取り入れていくことが、精神的な若さを保つ第一歩になります。

なお、精神的老化と身体的な運動機能の低下には密接な関係があることも報告されており、運動や社会活動を継続することで、精神面の健康が改善されるという研究もあります。(参考:厚生労働省「健康日本21(第二次)」)。

自分の状態を知ることで、「今からできること」が見えてきます。次に紹介する対策を、今日から少しずつ始めていきましょう。

2.寝たきりにならないためには自分の状態を理解する

精神的な老化を予防することは大事ではあるものの、闇雲に自分は若いと自信を持つことは肉体的に無理をしてしまうことにもつながり、危険な場合もあります。

精神的な若さを持ちつつも肉体的な老化に目を向けて現実的な対策が重要です。ここでは肉体的な老化について解説します。

2-1.人は年齢と共に筋肉量が落ちる

人は年齢を重ねるごとに、自然と筋肉量が減少していきます。

これは誰にとっても避けられない現象であり、とくに60歳前後を境に筋力が急激に低下する傾向があることが、さまざまな研究でも示されています(参考:厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準2013」)。

ただし、加齢によって筋肉量が落ちること自体は避けられなくとも、そのスピードを緩やかにしたり、現状を維持することは可能です。

大切なのは、かつての若い自分の体と比べて一喜一憂するのではなく、同年代と比べて自分の身体機能はどうか?を客観的に見つめる視点です。

年齢とともに変化する身体を受け入れながらも、「いまの自分にとっての最適な身体の状態」を意識し、維持・改善に取り組むことが、寝たきりを防ぐうえで重要になります。

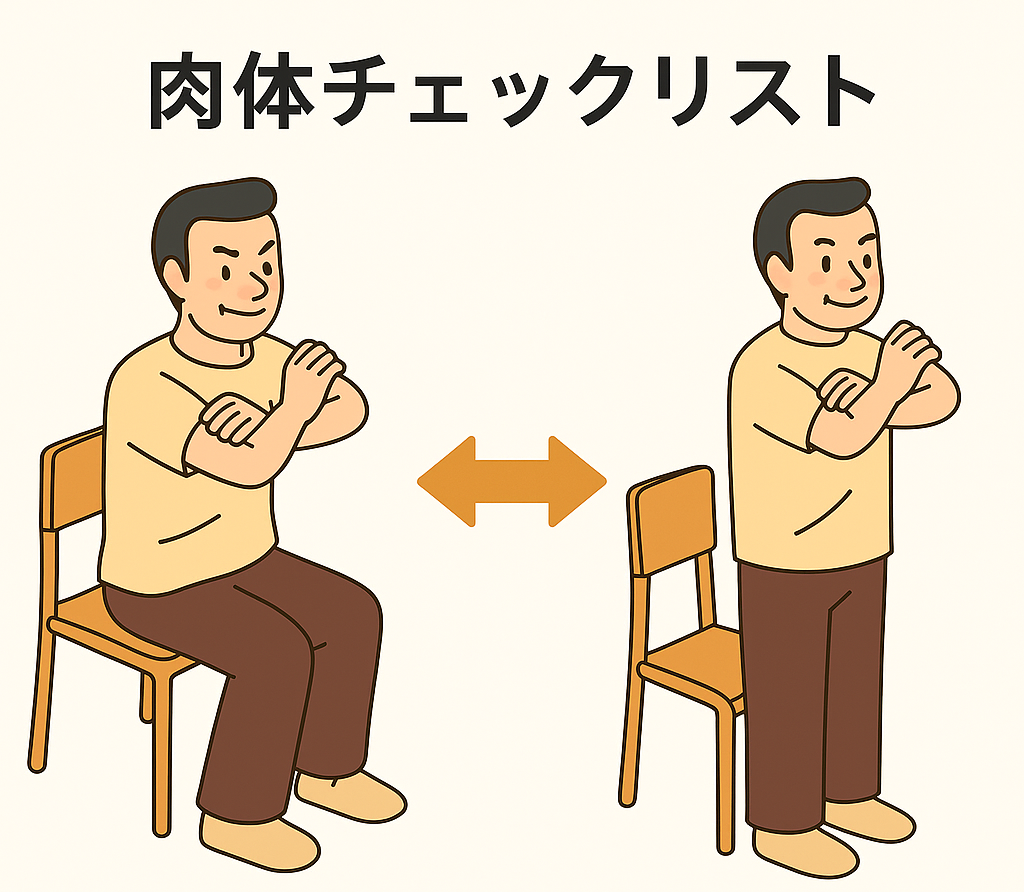

2-2.肉体の老化チェックテスト

肉体の老化は、見た目ではなかなか判断しづらいものです。とくに同年代と比べて自分の筋力がどれほど保たれているかを把握するのは難しいでしょう。

そこで有効なのが、簡単にできる「立ち上がりテスト」です。このテストでは、下半身の筋力やバランス感覚を客観的に確認できます。

【チェック方法】

以下の手順に従って行ってみましょう。

- 座面の高さが40cm程度の椅子に浅く腰掛け、足は肩幅程度に開きます。少しかかとを後ろに引き、腕は胸の前で交差させます(腕を組む)。

- 背中と両膝が完全に伸びきるまで、姿勢を正して立ち上がります。

- この動作を 30秒間で何回できるか を数えてください。

【評価の目安】

●男性の場合

| 評価 | ||||||

| 劣っている | やや劣っている | 普通 | やや優れている | 優れている | ||

| 年齢 | 50~59歳 | ~17回 | 18~21回 | 22~27回 | 28~31回 | 32~回 |

| 60~64歳 | ~13回 | 14~19回 | 20~25回 | 26~31回 | 32~回 | |

| 65~69歳 | ~13回 | 14~17回 | 18~21回 | 22~25回 | 26~回 | |

| 70~74歳 | ~11回 | 12~15回 | 16~20回 | 21~24回 | 25~回 | |

| 75~79歳 | ~10回 | 11~14回 | 15~17回 | 18~21回 | 22~回 | |

| 80歳以上 | ~9回 | 10~13回 | 14~16回 | 17~19回 | 20~回 | |

●女性の場合

| 評価 | ||||||

| 劣っている | やや劣っている | 普通 | やや優れている | 優れている | ||

| 年齢 | 50~59歳 | ~15回 | 16~19回 | 20~24回 | 25~29回 | 30~回 |

| 60~64歳 | ~13回 | 14~18回 | 19~23回 | 24~28回 | 29~回 | |

| 65~69歳 | ~11回 | 12~16回 | 17~21回 | 22~26回 | 27~回 | |

| 70~74歳 | ~9回 | 10~14回 | 15~29回 | 20~23回 | 24~回 | |

| 75~79歳 | ~8回 | 9~12回 | 13~17回 | 18~21回 | 22~回 | |

| 80歳以上 | ~8回 | 9~12回 | 13~16回 | 17~19回 | 20~回 | |

これらの回数を下回る場合は、筋力の低下が進んでいる可能性があります。今後の転倒リスクや寝たきりのリスクを軽減するためにも、リハビリや運動を検討するタイミングと言えるでしょう。

3.【こうして人は老いていく】寝たきりになる前兆や危険な行為

寝たきりにならないためには、寝たきりにつながる前兆や危険な行為を理解して、早めに対策を行うことが大切です。

ここでは人が老いていき、寝たきりになる分岐点を解説します。

3-1.転倒が寝たきりの入口

高齢者が寝たきりになる最大のきっかけのひとつが「転倒」です。とくに加齢によって骨がもろくなっている高齢者は、わずかな段差やバランスの崩れでも転倒しやすく、股関節や大腿骨の骨折といった大きなケガにつながります。

こうした骨折からの回復には時間がかかり、長期間の安静を強いられる中で筋肉量が急激に低下してしまうのです。

また、転倒をきっかけに「また転ぶのではないか」と不安を感じるようになる「転倒恐怖症」も深刻です。本人が歩くことを避けたり、家族が「もう歩かないほうが安全」と過度に制限してしまったりすることにより、活動量が減少し、結果的に身体機能の低下を早めてしまいます。

このような転倒を防ぐためには、日頃から正しい姿勢を保つ意識と、筋力を維持する取り組みが欠かせません。とくに体幹や下肢の筋力は、

バランスを取ったり立ち直る力に直結します。スクワットやストレッチなど、自宅でもできる軽い運動から始めることで、転倒リスクを減らすことが可能です。

転倒は「たった一度」で生活の質を大きく左右してしまう重要な転機です。寝たきりを防ぐためには、転ばないための準備を日々の生活に取り入れましょう。

3-2.「立ち上がれない」の先に寝たきりが待っている

「最近、立ち上がるのがつらくなってきた」というケースは加齢による自然な変化と思われがちですが、実は寝たきりへとつながる初期のサインである可能性があります。

立ち上がり動作は、私たちが日常生活を送るうえで欠かせない基本動作です。立ち上がることが億劫になると、外出や家事、トイレなどの行動も次第に控えるようになり、活動量の低下を招きます。

この「動かない状態」が続けば、筋肉はさらに衰え、やがて本当に立ち上がれなくなってしまうのです。

とくに注意すべきなのが、背中が丸まった姿勢です。姿勢が崩れることでバランスをとりにくくなり、重心が前にいくため「最近なんだか立ち上がるときに安定しないなぁ」と感じるのです。

また、姿勢が悪くなると自然と手を使って立ち上がる癖がつきます。手を使うと太ももやお尻などの大きな筋肉が十分に使われず、下半身の筋力低下が加速します。

結果として、立ち上がる力そのものが失われ、寝たきり状態に陥るリスクが高まるのです。

「まだ大丈夫」と思っていても、筋力や姿勢の崩れは気づかないうちに進行しています。立ち上がりにくさを感じたそのときが、生活習慣を見直すタイミングです。

3-3.退院後が最も重要で大きな分かれ道

高齢者が寝たきりになるかどうかの分岐点は、実は「退院後」にあります。例えば、脳卒中や骨折などで入院した場合、病気そのものだけでなく、長期の安静によって筋力が急激に落ちることが多くあります。

退院後はすぐに日常生活に戻れるわけではありません。とくに高齢の方は、入院中の身体的ダメージに加え、「もう自分は動けないのでは」と精神的にもふさぎ込みやすい状態にあります。その結果、動かない生活が常態化し、筋力はさらに低下し、本当に寝たきりになってしまうのです。

しかし、これは避けられる未来でもあります。適切なタイミングで機能訓練やリハビリを受けることで、完全に元通りとはいかなくても、自力で歩ける日を少しずつ増やすことは十分に可能です。

実際に、リタポンテでは脳卒中で麻痺を抱え、退院後は「もう俺、歩けないな」と嘆いていた利用者様がいました。しかし、機能向上訓練に真摯に取り組んだことで、やがて再び歩ける喜びを取り戻し、自分らしい生活を送れるようになったのです。

このように、退院後の過ごし方こそが、これからの人生を大きく左右する分かれ道になります。病気やケガの後こそ、「もう歳だから」と諦めるのではなく、回復に向けて前向きに行動することが、寝たきりを防ぐための最初の一歩となるのです。

4.寝たきりにならないために重要なことはリハビリ

寝たきりになるかの分岐点は日常の中に多くあります。しかし、そのなかでもとくに重要なことはリハビリを行うことです。

ここでは寝たきりにならないために、リハビリを行うべき理由を解説します。

4-1.リハビリにより寝たきり予防に役立つ筋肉がつく

寝たきりを防ぐために、最も効果的な手段のひとつが「リハビリ」です。なぜなら、リハビリによって日常生活に必要な筋肉を維持・強化できるからです。

高齢になると、運動量の減少や病気・ケガによって筋肉量は自然と減っていきます。とくに下半身の筋肉は、座る・立つ・歩くなど、あらゆる動作の基礎となる部分。これが弱ると、転倒しやすくなり、最終的には立ち上がることすらも困難です。

そこで、リハビリを通じて筋力を維持・改善していくことが重要です。専門的な指導のもとで行うリハビリでは、正しいフォームや負荷のかけ方を学べるため、無理なく効率的に筋肉を鍛えられます。

実際、リハビリを習慣化することで「立ち上がるのが楽になった」「スムーズに歩けるようになった」という声も少なくありません。こうした小さな変化の積み重ねが、寝たきりを遠ざけるためには重要です。

また、最近ではリハビリを目的としたデイサービスも増えており、楽しみながら継続できる環境も整いつつあります。大切なのは、年齢や症状に関係なく、今日から少しずつでも身体を動かし始めることです。リハビリは、寝たきりを防ぐ「希望の種」といえるでしょう。

関連記事:リハビリ特化型デイサービスとは?料金や訓練内容など詳しく解説

4-2.筋肉がつくことで自信を取り戻せる

筋肉がつくことは、単なる身体機能の回復にとどまりません。「自分はまだできる」という感覚を取り戻し、精神的な自信にもつながります。

とくに高齢者の場合、加齢や病気によって「もう無理だ」「できることが減った」といった思い込みが強くなりがちです。しかし、リハビリによって以前より少しでも身体が動くようになれば、それが成功体験となり、自己肯定感が育まれます。

実際、リタポンテでは「もう何もする気が起きない」とふさぎ込んでいた利用者様が、リハビリを通じて体力を取り戻し、「孫の入学式に出席する」という目標を実現したケースもあります。その方は「一生の思い出になった」と笑顔で語ってくださり、周囲のスタッフにも希望を与えてくれました。

リハビリで得られる「できた」という感覚は、次の「やってみよう」を生み出します。前向きな気持ちが生活の質(QOL)を大きく向上させるのです。

自信を取り戻すことは、身体だけでなく心のリハビリにもつながります。そして、尊厳をもって自分らしく生きる力にもなるのです。

4-3.認知機能の改善にも効果を発揮する

リハビリで筋肉を鍛えることは、認知機能の低下予防にも効果を発揮することが明らかになっています。

米国ボストン大学の研究チームは、認知症や心疾患のない2,770人の男女を対象に調査を行いました(平均年齢:若年群48.7歳、高齢群71.3歳)。その結果、中〜高強度の身体活動を1日10〜20分行っている人は、いずれの年齢層でも認知機能が良好であることが確認されました(出典:American Academy of Neurology, 2023)。

さらに、世界保健機関(WHO)のガイドライン「認知機能低下および認知症のリスク低減」においても、身体活動が脳の健康に寄与することが示されています。

歳を重ねると、「もの忘れ」や「判断力の低下」は誰しも心配になるものです。しかし、リハビリや適切な運動習慣によって、それらを予防・緩和できる可能性があります。

認知症になってしまうと、かつての経験や家族との思い出、大切な喜びを忘れてしまうかもしれません。だからこそ、認知機能の維持・向上は、人生の質を守るために欠かせません。

リハビリは、単に身体を動かすだけでなく、「心と思い出」を守る大切な手段でもあります。

5.寝たきりにならないために自分でリハビリを行う6つのポイント

寝たきりを予防し、自分らしい人生を歩むにはリハビリは欠かせません。ここでは、自分でリハビリを行う際のポイントを6つ紹介します。

5-1.リハビリ後の具体的な目標を決める

リハビリを継続するためには、「何のために身体を動かすのか」という目的意識が欠かせません。

そのためリハビリ後にどうなっていたいのか、どんな生活を送りたいのかを、できるだけ具体的に思い描くことが重要です。

例えば、「健康でいたい」といった抽象的な願いではなく、「年に3回は孫と一緒に旅行に行きたい」「趣味の畑仕事をまた楽しみたい」「この家で最期まで自分らしく暮らしたい」など、自分自身の行動が明確にイメージできる目標を立ててみましょう。

リハビリはつらいと感じる時期もありますが、目標があれば頑張る理由が生まれます。

実際に、目に見える目標を紙に書き出して壁に貼っておくだけでも、日々の行動が変わってくるでしょう。

自分が「どう生きたいか」を原動力にして、前向きにリハビリに取り組むことが大切です。

なりたいくない自分メモを作るのもおすすめ

「こうなりたい」という目標がなかなか浮かばない場合は、「こうはなりたくない」と思うことを挙げてみるのもひとつの方法です。いわば“なりたくない自分メモ”を作ることで、自分の本音や価値観に気づくことができます。

例えば、以下のように「こうなったら嫌だな」と思うことをあげてみましょう。

- 庭の桜を見られなくなるのは嫌だ

- 友人とおしゃべりできなくなるのは嫌だ

- 美味しいお肉を噛み切れなくなるのは嫌だ

このように、ちょっとしたことでも構いません。できるだけ多く書き出してみてください。

そして、その「なりたくない自分」を打ち消すように表現を変えていくことで、自然と前向きな目標に変換できます。

- 庭の桜をこれからも毎年眺めたい

- 友人と楽しく会話を続けたい

- 好きな食べ物を美味しく食べ続けたい

小さな願いが、リハビリを続ける力になります。ネガティブな気持ちをきっかけに、前向きな行動へとつなげていきましょう。

5-2.回数は少なめから始める

自分でリハビリに取り組む際、大切なのは「やりすぎないこと」です。はじめから高い目標を立てると、挫折や疲労につながってしまう可能性があります。

そのため、最初は回数を少なめに設定し、「できた」「続けられた」という成功体験を積み重ねていくことが大切です。

回数はあくまで目安であり、「今日はちょっと大変だな」「続けられそうにないな」と感じたら、無理をせず一度中止しても問題ありません。

最低でも1日おきに少しずつ取り組むことで、心身への負担を抑えながら、自然と習慣化しやすくなります。

無理なく気持ちよく続けることを意識して、少しずつ体を慣らしていきましょう。

5-3.何かのついでにやって習慣化する

リハビリを長く続けるためには、「何かのついで」に行う習慣づけが効果的です。特別な時間をわざわざ確保しようとすると、負担に感じて続かなくなることもあります。そこで、日常生活の中に自然と取り入れる工夫が重要です。

例えば、次のようなタイミングで取り組むのがおすすめです。

- 料理を始める前に軽くストレッチをする

- 就寝前にベッドの上で腰ひねり運動をする

- テレビを見ながら足を開く運動をする

こうした「ながらリハビリ」を習慣にすれば、無理なく継続でき、リハビリが日常の一部になります。「ついでにやる」を意識して、気負わず楽しく体を動かしていきましょう。

5-4.やった自分をほめる

リハビリを続けていくうえで、「やった自分をほめる」こともとても大切です。

たとえ少しの運動であっても、「今日もできた」「昨日より楽だった」と自分の頑張りに目を向け、前向きに評価するようにしましょう。

とくに、前と比べて身体に良い変化が見られたときは、それを大きな成功体験としてしっかり喜ぶことが重要です。成功体験の積み重ねは自己肯定感を高め、精神的な老化の予防にもつながります。

自分の状態を客観的に確認できる「肉体の老化チェックテスト」などを活用し、数値や行動の変化を可視化するのもおすすめです。

自分の努力をきちんと認めることで、よりポジティブな気持ちでリハビリを楽しめます。

5-5.記録をつける

リハビリを継続するには、目に見える「記録」を残すことが非常に効果的です。

例えば、リハビリを行った日をカレンダーに○や×で記すだけでも、「続けられている」という達成感を得られます。この積み重ねが、モチベーションの維持につながるのです。

また、継続が難しいと感じる方には、ちょっとした「ご褒美習慣」もおすすめです。

1回リハビリをしたら100円玉を貯金箱に入れる、好きなシールを日記に貼る、などのルールを決めると、楽しみながら習慣化できます。

「昨日の自分よりも、少しだけ進んでいる」と実感できれば、それが前向きな気持ちの土台にもなるでしょう。

さらに、こうした記録は家族や専門職と進捗を共有する際にも役立ちます。小さな変化でも数値や頻度として見えることで、適切な支援やアドバイスが受けやすくなるのです。

まずは、簡単な記録から始めてみてください。続けることで、「やった」という実感が力になります。

5-6.無理はしない

リハビリは「継続」が大切ですが、無理をしてまで行う必要はありません。

体調が優れないときや、関節や筋肉に痛みが出た場合は、すぐに中止する判断が必要です。無理をしてしまうと、かえって体を痛めてしまい、リハビリどころか日常生活に支障をきたす可能性もあります。

また、高血圧や心疾患、糖尿病などの持病をお持ちの方は、必ず事前にかかりつけ医と相談のうえ、無理のない範囲で取り組みましょう。医師のアドバイスをもとにしたリハビリは、安全で効果的です。

「今日は少しだけ」「今日は休もう」といった柔軟な判断も、継続のための重要なスキルです。

たとえ数日空いても、また再開できればそれで十分。無理せず、少しずつでも続けていくことが、健康維持につながります。

身体の声に耳を傾け、自分をいたわることも立派な健康習慣のひとつです。

6.寝たきりにならないためのセルフリハのやり方

ここからは寝たきりにならないために自分でできるセルフリハの方法を一部紹介します。

なお、ここで紹介した以外のセルフリハは弊社役員でもある理学療法士「上村理絵」が執筆した「こうして人は老いていく」で詳しく解説しています。

人の老化の仕組みや予防に鋭く食い込んだ一冊となっていますので、そちらも併せてご一読ください。

6-1.基本のセルフリハ例

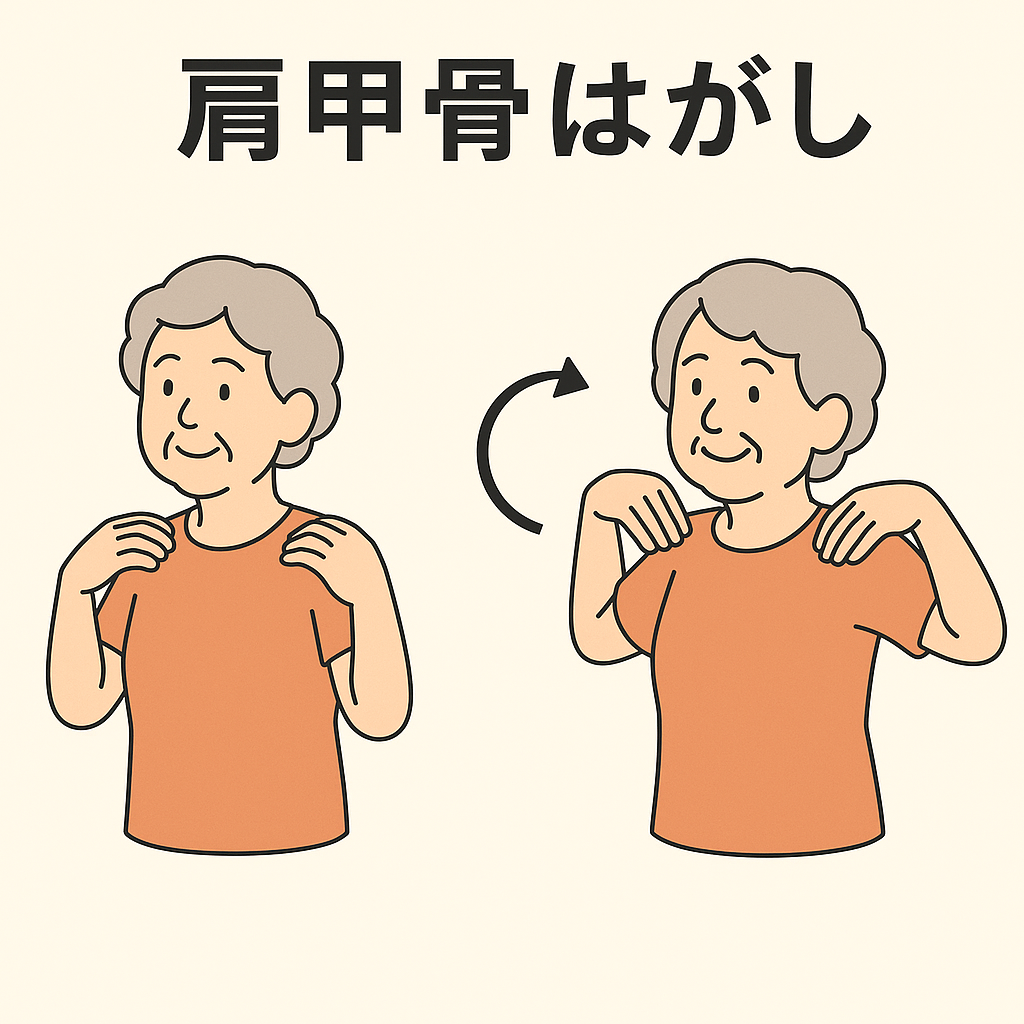

基本のセルフリハとして、肩甲骨はがしがあげられます。

肩甲骨が凝り固まると服を身に付けるのが難しかったり、洗濯物を干したりといった日常動作が難しくなります。

以下の方法で定期的に肩甲骨はがしを行ってみましょう。

①肩のところに手をおく

②手を肩に置いたまま肘をゆっくり大きく時計回りに10回回す

③終わったら反対側にもう10回回す

後ろ回しの際は肩甲骨を寄せるイメージでやるとより大きく回せます。

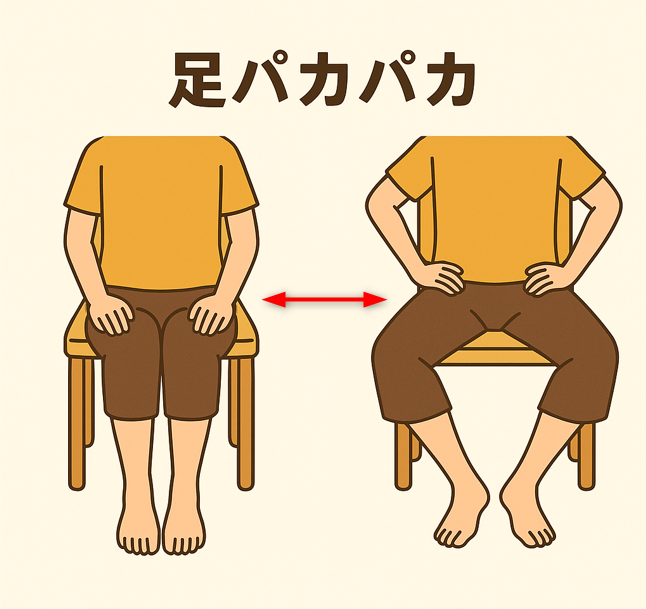

6-2.下半身セルフリハ例

寝たきりを防ぐためには下半身のセルフリハも欠かせません。ここでは代表的な下半身のリハビリである、足パカパカを紹介します。

①足を揃えて椅子に座る

②足を限界まで開いて元に戻す

足を広げる際はかかとが浮かないようにしましょう。なお、回数の目安は10回程度行うのがおすすめです。

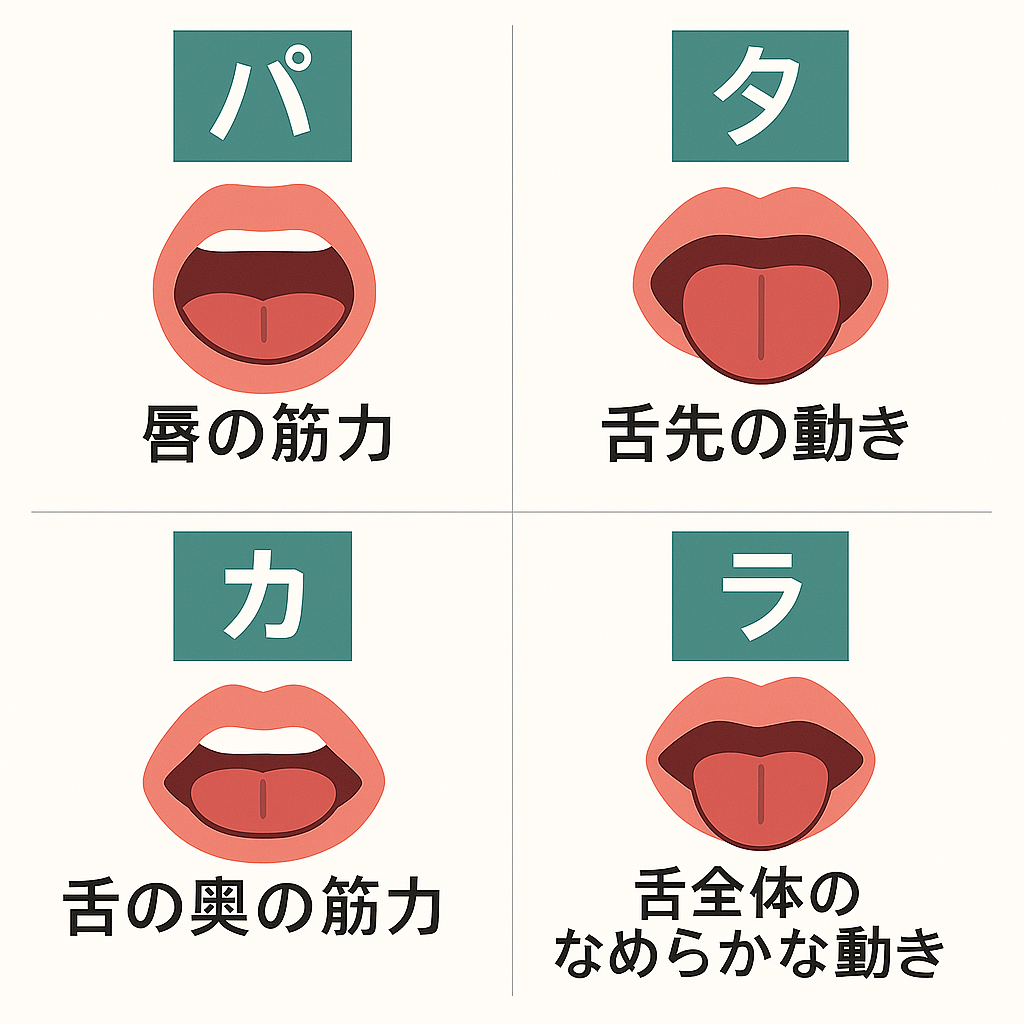

6-3.口腔機能改善セルフリハ例

口腔機能改善のセルフリハとして代表的なものは「パタカラ体操」です。

パタカラ体操は、口を大きく開けながら「パ」「タ」「カ」「ラ」と発生することで唇や舌、のどの奥など口全体を鍛えることが可能です。

大きく滑らかに5回繰り返してみてください。

また、各言葉を「パパパパパパ」と6回できるだけ早く大きく言うこともおすすめです。

7.寝たきりにならないために家族が気を付けること

高齢者が寝たきりにならないためには、本人だけでなく家族も気を付けることがあります。ここでは家族が気を付けるべき事柄を解説します。

7-1.身の回りの世話をしすぎない

親や祖父母を寝たきりにさせないためには、「手伝いすぎない勇気」も家族に求められます。

とくに入院や体調不良をきっかけに同居を始めた場合、心配のあまり、掃除・洗濯・食事の準備など、身の回りのことをすべて家族が代わりにやってしまうケースがよく見られます。

しかし、こうした「お世話のしすぎ」は、かえって本人の活動量を奪い、身体機能の回復や維持を妨げてしまうため、おすすめできません。

家事や身支度は、実は非常に優れた「無意識のリハビリ」ともいえます。自分で動くことで自然と筋肉が使われ、生活のなかで体を鍛えることができるのです。

もちろん、最初は時間がかかるかもしれません。失敗してしまう場面もあるでしょう。

それでも見守りながら、できることは本人に任せることが大切です。

とくに仲の良い家族ほど「助けたい」という気持ちが強くなりがちですが、本人の“自立する力”を信じる姿勢が、将来的な寝たきり予防につながります。

7-2.高齢を理由としたリフォームやベッドの導入は熟考すべき

「高齢になったから」「心配だから」という理由だけで、住環境を大きく変えるのは少し立ち止まって考える必要があります。

例えば、布団からベッドに変える、和式トイレを洋式に変える、段差をすべてなくすといった変更はたしかに便利で安心に思えるかもしれません。

しかし、こうした“便利さ”は、裏を返せば「体を使わなくても済む仕組み」でもあります。

ベッドであれば、寝転がる・起き上がるといった動作が非常に楽になりますが、その分、手足や体幹の筋肉を使う機会が大きく減ってしまうでしょう。

本来、生活の中で自然と行われていた「軽い筋トレ」が失われてしまうことで、筋力低下が進行し、かえって寝たきりリスクを高める場合もあります。

とくに、まだ日常生活を問題なくこなせている場合は、必要以上の設備変更を控えることも重要です。

介護用リフォームや福祉機器の導入は、本人の状態や生活スタイルに合わせた“最小限”であることが理想です。何を導入するかではなく、「何を残せるか」に目を向けることが、元気に暮らし続ける秘訣です。

7-3.役割を奪わない

高齢の家族を思いやるあまり、日常のさまざまな場面で「本人の役割」を奪ってしまっていないでしょうか。

例えば、病院や介護サービスの説明を「この人はもうよく分からないから」と家族がすべて受け取り、手続きを代行してしまう。

こうした行為は、本人にとって「もう自分は関わらなくていい存在なのだ」と感じさせ、自己効力感や主体性を大きく損なってしまいます。

また、話を聞かなくなることで聴覚への刺激も減り、認知機能や聴力のさらなる低下を招く恐れもあります。

「刺激を受けること」こそが老化予防のカギです。本人が自ら考え、話を聞き、決めるというプロセスに関わり続けることは、心と体の活性化に直結します。

もちろん、家族のサポートは必要ですが、それは“代行”ではなく“共に関わる”という姿勢が理想です。

説明の場では「一緒に聞く」「本人の意見を引き出す」といった形で、あくまで主役は本人であることを忘れないようにしましょう。

7-4.なるべく社会生活を送らせる

高齢者が寝たきりにならないためには、できる限り社会生活を続けることが重要です。

とくに病気やケガの後は、「無理せず安静に」と医師や周囲から言われることが多いものですが、安静にしすぎることで身体機能や認知機能が一気に低下してしまうこともあります。

体調を考慮しながら、「できることは自分でやる」「買い物や通院、散歩などで外に出る」など、日常的に人と関わる機会や外出の習慣を持つよう促しましょう。

無理のない範囲で社会とのつながりを保つことは、心身両面の刺激となり、老化の進行を遅らせる効果が期待できます。

また、地域の集まりや趣味のサークルなどに参加できるよう支援するのも効果的です。

「人と関わること」「役割を持つこと」は、生きがいにもつながり、本人のモチベーションを高める大きな要素になります。

家族としては、「休ませる」ことよりも、「できる範囲で社会に関わる」ことを意識したサポートを心がけましょう。

8.寝たきりにならないために介護保険サービスを利用しよう

寝たきりを予防するためには、介護保険サービスなどの制度を上手に活用することが大切です。

ここでは寝たきり予防に利用できる制度を解説します。

8-1.要介護の場合は介護保険制度が利用できる

要介護認定を受けている場合、公的な介護保険制度を利用して、各種サービスを低負担で受けられます。原則として自己負担は1割(所得により2〜3割の場合もあり)、経済的負担を抑えながら必要なサポートを受けられるのが大きなメリットです。

とくに寝たきり予防を目的とするなら、リハビリ専門のデイサービスの活用が効果的です。

こうした施設では、理学療法士(PT)など専門職と連携し、本格的な機能訓練や運動プログラムを受けられる場合があります。

例えば「リタポンテ」のような施設では、機能改善に特化したプログラムを提供しており、まるでジムに通うような感覚でリハビリを受けられると好評です。

継続的に体を動かすことで、筋力の維持・向上や意欲の回復につながり、寝たきりリスクの低下が期待できます。

「年齢的にもう無理かも」と感じる方ほど、介護保険を上手に活用しながら、できるだけ早い段階でリハビリに取り組むことが大切です。

8-2.誰でも利用できる総合事業の事業対象者認定でお得に寝たきり予防

要介護や要支援に認定されていない方の場合は、総合事業の事業対象者認定をぜひ使ってください。

総合事業の事業対象者認定とは、要支援や要介護に認定されていない場合でも、介護保険を利用してリハビリを受けられる制度です。将来的に要支援・要介護状態となるリスクがある高齢者を早期に支援する目的で設けられています。

対象は65歳以上の方で、市区町村が定めた簡単なチェックリストに該当すれば、認定を受けられます。

認定を受ければ、要支援認定者と同様に、介護保険を使ってリハビリ特化型のデイサービスをはじめとした「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」のサービスが利用可能です。

「最近、足腰が弱ってきた気がするけれど、介護認定を受けるほどではない…」という方こそ、この制度を上手に活用すべきです。

まずはお住まいの地域包括支援センターに相談して、自分が該当するかを確認してみましょう。早めの対策が、寝たきりを防ぎ、健康寿命を延ばす第一歩になります。

9.寝たきりにならないためにはリタポンテでリハビリ

寝たきりにならないためには、リハビリを専門に行う介護保険サービスを活用すべきです。

ここでは新宿や横浜でリハビリ専門のデイサービスを行うリタポンテをご紹介します。

9-1.リタポンテの特徴

ここまでご紹介してきたように、寝たきりを防ぐには「自分の状態を知り」「無理のない範囲で」「継続的にリハビリを行う」ことが非常に重要です。

その点で、リタポンテは寝たきり予防に最適な環境を備えたリハビリ特化型のデイサービスです。

リタポンテの最大の特徴は、理学療法士(PT)などのリハビリ専門職と連携し、科学的根拠に基づいた機能訓練を個別に提供している点にあります。

利用者一人ひとりの状態や目標に合わせたプログラムが組まれ、ただ身体を動かすのではなく「目的ある運動+生活と心のサポート」の三位一体」を通じて、やる気や達成感を引き出します。

また、リタポンテでは「できた」「少し歩けた」といった小さな成功体験を大切にする支援体制が整っており、自己効力感が精神的な老化防止にも効果が期待できます。

利用者のなかには「最初は寝たきりに近い状態だったが、リハビリを続けて孫の入学式に参列できた」という声もあるほどです。

ジムのように明るく通いやすい雰囲気も魅力のひとつで、「高齢者向け施設には見えない」と多くの方から好評を得ています。

要介護認定者だけでなく、事業対象者認定を受けた方も利用できるため、今はまだ元気だけど「将来の寝たきりを予防したい」という方にもぴったりです。

「寝たきりはまだまだ先の話」と思っている今こそ、リタポンテでのリハビリを始めてみませんか?

9-3.リタポンテを利用した人や家族の体験談

リタポンテでは、リハビリデイサービスを通じて、日常生活の楽しさを取り戻しています。今回ご紹介するのは、神奈川県横浜市にお住まいの長谷川さんご家族の体験です。

コロナによる長期入院を経て退院されたお父様は、歩くこともままならず、ご家族も不安な日々を過ごしていました。そんな中、リタポンテにご相談いただき、週2回のリハビリを開始。最初はほんの数歩進むだけでも大変でしたが、スタッフが明るく寄り添いながら、一歩一歩着実にサポートしました。

リハビリに取り組むうちに、「今日は歩けた!」「疲れずに座っていられた!」と、少しずつできることが増え、ご本人もリタポンテへ通うのを楽しみにしてくださるように。半年後には、杖なしで歩行できるまでに回復され、ご家族からも「家の中が明るくなりました」とのお言葉をいただきました。

リタポンテでは、ご本人の体力や気持ちに合わせたリハビリを提供し、小さな成功体験を積み重ねることで自信と笑顔を引き出していきます。