要介護2で一人暮らしは可能!不安なく生活するための重要事項とは

「このまま一人で暮らしていけるのだろうか…」

要介護2と診断された瞬間、多くの方がそんな不安を抱きます。少しずつ体が思うように動かなくなっていくなかで、日常生活を一人で送ることに対する焦りや心細さは、想像以上に大きなものです。

特に一人暮らしの方にとっては、転倒や病気、介護度の進行など、「もしもの時」に誰もそばにいないという現実が、安心して暮らすための大きな壁となります。

しかし、要介護2=施設入所ではありません。

事実、介護保険やリハビリ支援、福祉用具をうまく活用することで、多くの方が自宅での一人暮らしを継続しています。

大切なのは、「もう無理だ」と諦めることではなく、今の自分にできることを見極め、正しい支援を受けながら生活を整えていくことです。

本記事では、要介護2で一人暮らしを続けるために欠かせない重要なポイントを丁寧に解説していきます。

「この先も、住み慣れた我が家で、自分らしく暮らしていきたい」という思いを支えるヒントが見つかる内容になっているので参考にしてください。

取締役/理学療法士上村 理絵

日本から寝たきり(寝かせきり)を無くすことを使命とする

家族がいつまでも元気で自立した生活を送れるよう日常生活に必要な身体機能のリハビリに特化したディサービスを運営しています。

ご覧いただきました弊社のホームページにご案内した通り、寝たきり率が世界で最も高い日本ではリハビリを受けられない難民とも言うべき高齢者が年々増加し喫緊の社会保障制度の課題だと考えております。

そこで、この社会問題に一緒に取り組んでくれる志のあるリハトレーナーの募集を行っております。利用者・ご家族があきらめていた事を可能に変える為に…。 ぜひ、あなたからのご応募をお待ちしています!

1.要介護2で一人暮らしはできる?

要介護2で一人暮らしができるかについて、下記の内容で解説します。

1-1.一人暮らしは不可能ではない

要介護2と聞くと、「一人では生活できないのでは?」と不安に感じる方もいるでしょう。しかし、要介護2の状態であっても、一人暮らしそのものは不可能ではありません。

厚生労働省によれば、要介護2とは「中等度の介護が必要な状態」であり、立ち上がりや歩行などの一部動作に支援を要するものの、生活全般において常に他人の介助が必要というレベルではないと定義されています。(出典:厚生労働省「2015年の高齢者介護~高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて~」)。

実際には、食事・排泄・入浴といった日常生活のいくつかに支援が必要なものの、介護保険サービスや福祉用具などを活用することで、自宅での生活を続けている方もいます。

また、要介護2は「一人暮らしを継続できるかどうか」の分かれ目ともいえる段階です。さらに筋力の衰えや認知機能の低下が起こると要介護3以上になり、特別養護老人ホームなどの施設入所を検討するケースが増えてくるためです。

そのため、要介護2の段階で「生活を維持しつつ、いかに自立を支えるケアを受けるか」が重要なテーマになります。無理なく一人暮らしを続けるには、適切なサポートを受けながら、体と心の機能を維持していくことが欠かせません。

1-2.要介護2で一人暮らしをしている割合は?

要介護2の状態であっても、一人暮らしをしている高齢者は実在します。

厚生労働省の「令和4年 国民生活基礎調査」によると、要介護2の方のうち16.5%が単独世帯(一人暮らし)で生活していることが明らかになっています。

ただし、介護度が上がるリスクや、事故・体力低下の懸念もあるため、単に「生活できるか」ではなく、「どう支えるか」「どう維持・改善していくか」が重要です。

次の章では、要介護2の方が一人暮らしを継続するうえで、押さえておきたい重要なポイントを解説します。

2.要介護2で一人暮らしする際の重要事項4選

要介護2で一人暮らしをする際は、重要事項を守ることが大切です。要介護2は何も対策をしないでいると寝たきりになるリスクもあり、正しい知識と対策が欠かせません。

さらに話し相手がいないことで認知症のスピードが加速してしまう危険性もあります。何も対策を行わずに、ただ一人暮らしを送ってしまうと別居している家族は後悔することになるでしょう。

ここでは、要介護2で一人暮らしをする際の守るべきポイントを解説します。

2-1.「要介護だから動かない」でさらなるリスクを招く

要介護2の方のなかには、「無理に動くと危ない」「痛みがあるから動きたくない」といった理由で、日常的な動作を控えるようになるケースが少なくありません。しかし、この“動かない”という選択が、かえって寝たきりのリスクを高めてしまうことがあります。

例えば、動かない状態が続くと筋力が低下し、それにともなって基礎代謝も落ちていきます。基礎代謝が落ちることで食欲も減退し、栄養不足に陥ると体力がさらに低下。

体が重く感じられ、ますます動かなくなるという悪循環に陥ってしまうのです。このように病気やケガによって身体が動かせないことが続き、身体的・精神的に動く力が低下することを廃用症候群と言います。

要介護2はこの廃用症候群になるかの分かれ目とも言える状態です。ここで活動量を維持・向上できるかが、その後の生活の質や介護度に大きく影響します。

「要介護だから動かない」ではなく、「要介護だからこそ無理のない範囲で動く」ことが、将来の自立を支える鍵となります。生活のなかに適切な運動習慣や機能訓練を取り入れることが、健やかな一人暮らしを続ける第一歩です。

2-1-1.要介護2からリタポンテを利用して回復された事例

「また外出できるようになり、買い物に行きたい」――そんな願いを持ちながら、転倒による骨折と手術を経て、要介護2となられたA様(90歳・女性)。ご主人との二人暮らしで、退院後は日中ほとんどをベッドの上で過ごし、外出もままならない日々が続いていました。

A様がリタポンテに通所された当初は、歩行の不安定さと右脚の筋力低下、認知面の不調に加え、痛みによる活動意欲の低下もありました。このまま動かずに過ごせば、寝たきりになるリスクが高まる状態でした。

そこでリタポンテでは、A様の身体状況や生活背景に合わせたオーダーメイドのリハビリプログラムを提供。右股関節の可動域改善、脚力強化、体幹トレーニング、バランス訓練を段階的に実施し、活動量を無理なく増やしていきました。

また、ご本人の認知リズムや生活習慣にも配慮し、予定の立て方や会話の工夫など、生活全体を見据えた包括的な支援が行われました。

数ヶ月の継続的なトレーニングの結果、A様は施設内での自立歩行が可能になり、外出時にはバギーやタクシーを使って買い物や通院ができるまでに回復。家事もご主人と分担できるようになり、本人の「また動けるようになった」という実感が、自信と前向きな行動につながっています。

リタポンテでは、「できるADL」ではなく、「しているADL」を大切にするという考えのもと、ご本人が自宅や地域の中で再び「その人らしい生活」を取り戻せるよう支援を続けています。

A様のように、「また外に出たい」「家の中で役割を持ちたい」と願う方にとって、リタポンテのサポートは、単なる訓練を超えた“生活再建の第一歩“となるのです。

2-2.安易なショートステイよりも機能回復訓練が重要

一人暮らしの要介護2という状況になると、ケアマネージャーなどから「ショートステイ」の利用を勧められるケースが少なくありません。

ショートステイとは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに短期間入所し、食事・入浴・排泄などの介助を受けられるサービスです。原則として利用は30日以内とされており、在宅生活の一時的な支援策として活用されます。

しかし、ショートステイでは日常的なリハビリや運動量の確保が難しい場合が多いです。ゼロリスク神話と言われる「ケガにつながる可能性があること」などを徹底的に廃除する医療現場の課題があるためです。医療の現場では機能を改善することよりも、「安全に過ごすこと」が重視されるため、どうしてもベッド中心の静かな生活になってしまいます。

さらにトイレの際や食事を食堂で取る場合などに、車椅子に乗せられてしまい、歩く機会が大幅に減ってしまうケースも見られます。

高齢者にとって、ほとんど体を動かさずに過ごすことは、機能の低下を一気に進めてしまうリスクが高いです。筋力や体力が低下し、食欲がなくなり、気力も落ちるといった負の連鎖は、将来的な寝たきりへとつながりかねません。

要介護2の状態からさらなる悪化を防ぐためには、「安静」ではなく「活動量の維持」こそが重要です。

短期的な預かりに頼るのではなく、できる限り自宅を拠点としつつ、機能回復訓練を受けられるデイサービスや訪問リハビリの活用が望まれます。

要介護2の段階でこそ、“動ける身体”を維持するための選択が、その後の生活を大きく左右します。

2-3.運動習慣と外出機会は絶対になくさない

要介護2の状態になっても、運動習慣は絶対に失ってはなりません。

「痛みがあるから」「疲れやすいから」と運動をやめてしまうと、筋力やバランス能力が急速に低下し、さらに動けなくなるという悪循環に陥る恐れがあります。

実際、高齢者の身体機能は使わなければ衰えるという性質があり、動かない時間が長くなるほど、生活の自立度は下がっていきます。

たとえ痛みがあっても、理学療法士などの専門職と一緒に取り組むリハビリであれば、痛みを最小限に抑えつつ、身体機能の維持や活動量の確保が可能です。正しい方法で少しずつでも体を動かすことが、将来の自立を守る結果につながります。

また、外出機会を多く持つことも重要です。周りとの付き合いや社会生活を送れなくなることで、筋力の低下だけでなく、認知機能にも悪影響を及ぼすからです。

しかし、すべての人がリハビリ専門職のいる施設に通えるわけではありません。そうした場合は、自宅で行えるセルフリハビリに取り組むことも非常に有効です。

イスに座ったままできる下肢の筋トレや、軽いストレッチ、深呼吸などの呼吸筋トレーニングなどでも、継続することで大きな効果が期待できます。

要介護2という段階は、「もう動けない」ではなく、「まだ動ける」からこそ運動習慣を保つべきタイミングです。今できることを一つでも続けていくことが、これからの暮らしの質を左右します。

下記では、弊社代表の神戸利文と理学療法士の上村理絵の共著である「道路を渡れない老人たち」(株式会社アスコム発行)に記載のある効果的なセルフリハの一部を紹介します。

なお、回数は目安となっているので無理しすぎない範囲で日常に取り入れてみてください。

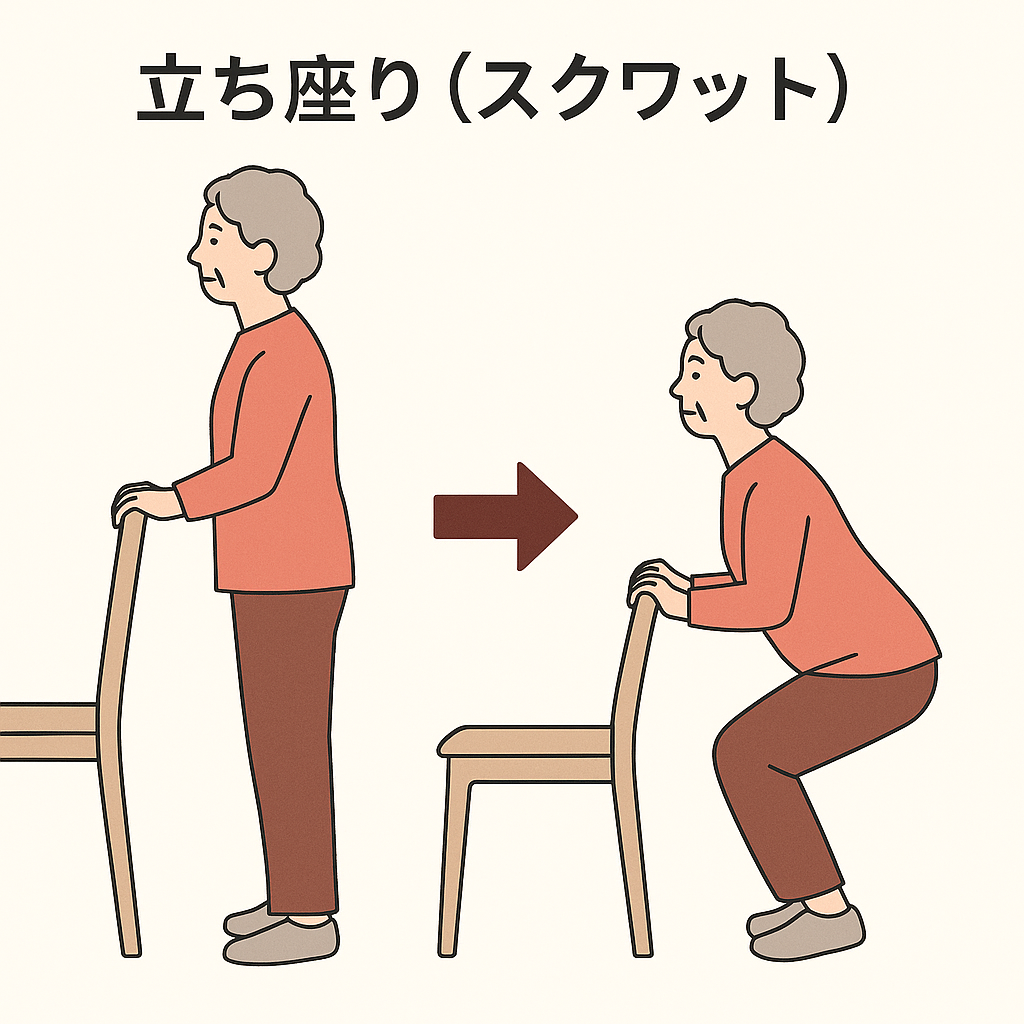

2-3-1.立ち座り(スクワット)

椅子からの立ち上がりや歩行に必要な筋力を鍛えるには、スクワットが効果的です。

椅子の背もたれに手をかけながらで良いので、痛みのない範囲でお尻をつき出すようにしゃがんでいきましょう。

膝が垂直になるまで曲げたらもも裏やお尻の筋肉を意識しながら、元に戻ります。10回1セットで2~3セット行うのが効果的です。

なお、後ろへの転倒が怖い方は自分の後ろにもうひとつ椅子をおいて、よろけても座れるようにしておくのがおすすめです。

2-3-2.頭起こし(腹筋)

姿勢の維持や内臓の位置をずらさないためには、腹筋運動が効果的です。

あお向けてで寝転がり、胸の前で腕をクロスします。そこから腹筋を意識して、状態を起こします。

おへそをのぞき込むような意識で状態を起こすことで、適切な負荷をかけることが可能です。

回数は10回1セットとし、1日に2~3セット行いましょう。なお、状態を起こすのが難しい場合は、おへそをのぞき込むように頭のみを起こすだけでも効果があります。

2-3-3.腰ひねり

腰ひねりは腰回りの筋肉の柔軟性を高めるのに効果的です。仰向けで寝転がり、両膝を立てて左右にパタンパタンと捻りましょう。

回数は10回1セットを2~3セットを目安に行うのがおすすめです。

2-4.口腔ケアで食事を大事にする

高齢期の身体の衰えは、足腰だけでなく「口」からも始まります。口腔ケアをおろそかにすると全身の健康に大きな影響を及ぼすおそれがあるため、注意が必要です。

口腔ケアには主に2つの重要な目的があります。ひとつは歯や口内の細菌・汚れを取り除くケア、もうひとつは嚥下(飲み込み)や発声などの機能を維持・管理するケアです。

まず、口内の清掃を怠ると、食べ物や唾液と一緒に細菌が気道に入り込み、嚥下性肺炎(えんげせいはいえん)を引き起こすリスクが高まります。令和5年の厚生労働省の統計によると、年間およそ6万人の高齢者が嚥下性肺炎で命を落としていると言われており、決して軽視できるものではありません。

また、嚥下機能の低下は、食べる楽しみを奪うだけでなく、栄養不足や体力低下、さらにはコミュニケーションの減少によるうつや認知症のリスクにもつながります。

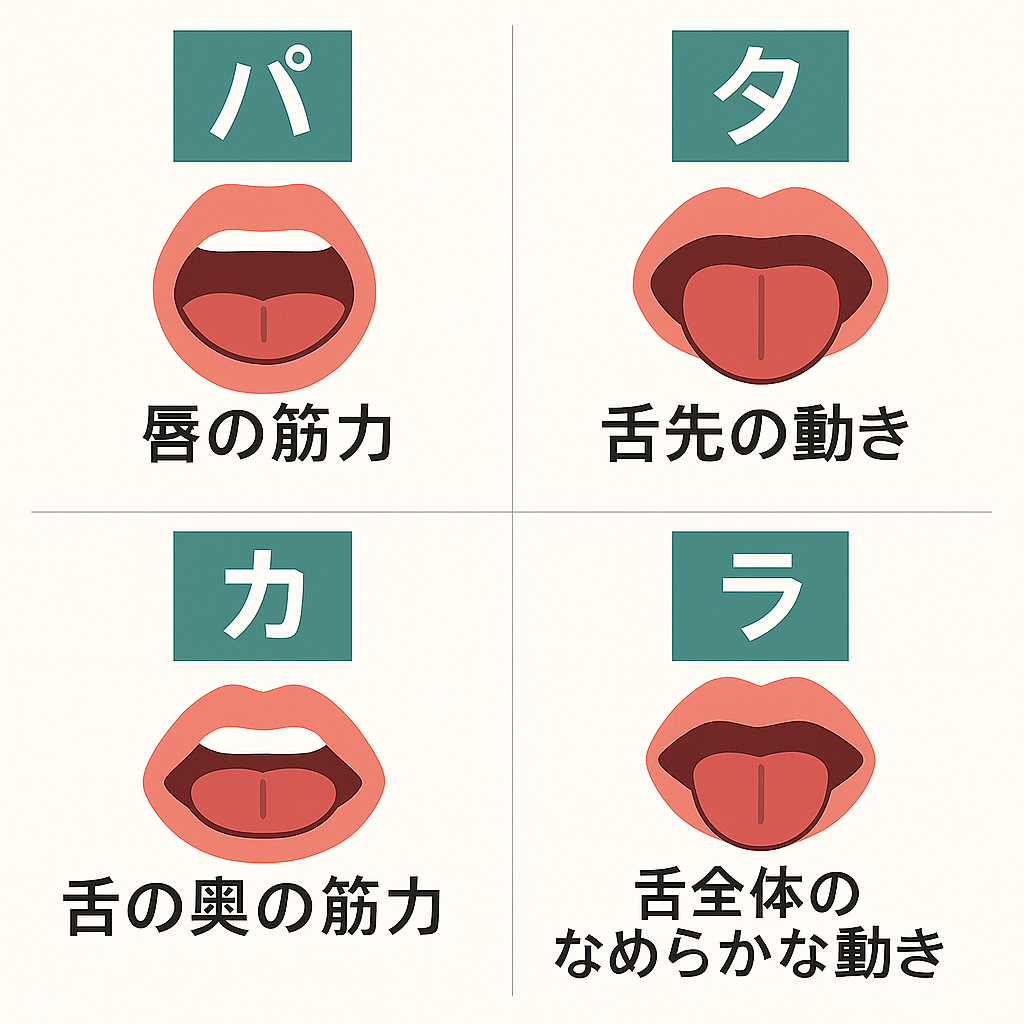

こうしたリスクを防ぐために有効とされているのが、「パ」「タ」「カ」「ラ」と発音するパタカラ体操です。それぞれの発音によって唇・舌・喉の筋肉が刺激され、嚥下機能や発声機能の維持・改善が期待できます。

口腔ケアは「食べる」「話す」「笑う」といった、人生の喜びと深く関わる行為を守るための第一歩です。要介護2であっても、毎日の口腔ケアとトレーニングを欠かさず続けることが、心と体の健康を支える鍵となります。

3.【結論】要介護2で一人暮らしをするなら専門的ケアとセルフケアが重要

要介護2の一人暮らしは決して不可能ではありません。しかし、安心して生活を続けるためには、「動かないこと」による機能低下を防ぐ視点が不可欠です。

本記事で紹介した4つの重要事項はすべて、身体機能を維持し、自立を保つために押さえておくべき基本事項です。

要介護2の段階は、「まだまだ自宅で生活できる」貴重な時期です。

このタイミングで、リハビリ専門のデイサービスをはじめとした専門的な支援を活用しつつ、日常の中でもできることを少しずつ続けるセルフケアを取り入れることで、自立した暮らしを長く維持できます。

「もうできない」とあきらめるのではなく、「今できることを続ける」ことが未来の生活を守る第一歩です。

必要な支援をうまく取り入れながら、自分らしく生きる希望を捨てずに、前向きに生活を組み立てていきましょう。

4.要介護2で受けられる介護保険サービス

ここでは、要介護2で一人暮らしを続ける際に利用できる介護保険サービスを解説します。

4-1.リハビリ系や見守り系サービスを中心に利用がおすすめ

要介護2の方が一人暮らしを続けるうえで大切なのは、「なるべく自分で身体を動かす機会」を確保することです。そのため、介護保険サービスの中でもリハビリ系や見守り系のサービスを中心に活用するのが望ましいといえます。

具体的には、以下のようなサービスが効果的です。

- リハビリ特化型デイサービス

- 通所リハビリテーション(デイケア)

- 訪問リハビリテーション

- 訪問介護・訪問入浴介護

- 見守りサービス(※保険外)

ただし注意すべきなのは、「リハビリあり」とされている施設の中にも、実際のリハビリ時間が10〜15分程度しかないケースが存在する点です。しかも、その内容がストレッチや簡易的な体操だけということも少なくありません。

要介護2の方が身体機能を維持し、幸福な老後を実現するためには、次の2点を満たす施設を選ぶのが理想です。

- 1回1時間以上のリハビリ・機能訓練を行っている

- 理学療法士(PT)や作業療法士(OT)など、専門セラピストが1名以上常駐している

もし近隣にこれらの条件を満たす施設がない場合は、運動をメインとする機能訓練に特化したデイサービスを選ぶのも一つの手です。とくに、外部の医療系PTと連携しているかどうかは、サービスの質を見極める一つの指標になります。

さらに重要なのは、「本人が続けやすい」と感じること。運動量が足りない・雰囲気が合わないと感じたら、施設は変更してもまったく問題ありません。最適な環境を見つけることが、本人の意欲と体力の維持につながります。

4-2.要介護2向け介護保険サービス一覧

要介護2の認定を受けると、多様な介護保険サービスを利用できます。以下は、在宅や通所、訪問、短期入所、複合型など、代表的なサービスをまとめた一覧です。

| サービスカテゴリ | 主な内容 |

|---|---|

| 居宅支援 | ケアプランの作成などの支援(居宅介護支援) |

| 訪問系 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅療養管理指導 |

| 通所系 | 通所介護(デイサービス)、通所リハビリ(デイケア)、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護 |

| 短期入所 | 短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ) |

| 複合型 | 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 |

| 施設サービス | 介護老人保健施設(老健)、介護医療院、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |

| 福祉用具 | 福祉用具貸与(車いす、歩行器、ベッド等)、特定福祉用具の購入 |

これらのサービスは要介護2の方が在宅で安心して生活し、自立支援と安全確保を継続するための強力な選択肢です。リハビリ系のサービスと合わせて利用を検討しましょう。

5.要介護2で一人暮らしをするならリタポンテ型がおすすめ

要介護2の一人暮らしは、介護サービスの選び方次第でその後の生活の質が大きく変わります。身体機能の低下を防ぎ、自宅での生活をできるだけ長く続けるためには、レクリエーションなどで、ただ楽しく1日を過ごすだけではなく、「積極的に機能を回復させる」サービスを選ぶことが重要です。

その点でおすすめなのが、リハビリ専門のデイサービス「リタポンテ」です。

リタポンテでは、理学療法士による個別機能訓練や、日常生活動作(ADL)を改善するプログラムが充実しています。要介護2の方でも一人暮らしを続けながら、寝たきりを予防し、自立的な生活を維持することが可能です。

単なる運動だけでなく、生活そのものを支える機能訓練を通じて、日々の暮らしに「できること」が増えていく――それが、リタポンテの最大の特長です。

ここでは、リタポンテの具体的なサービス内容や、実際に利用された方の声を紹介しながら、なぜ一人暮らしの要介護2の方にとって適しているのかを詳しく解説します。

5-1.リタポンテの特徴

「要介護2でも、自宅で自分らしく暮らしたい。」

そんな思いを支えてくれるのが、リハビリ専門デイサービス「リタポンテ」です。

リタポンテは、単なる「機能訓練の場」ではありません。一人ひとりの生活に寄り添い、その人らしい毎日を取り戻すための“生活改善型リハビリ”を提供しています。

一人暮らしの高齢者が抱える不安や悩みは「最近歩くと痛む」「転ぶのが怖くて外に出ていない」「手が動かしづらくなった」などさまざまです。

リタポンテではそうした声に対し、理学療法士や言語聴覚士などの専門職が個別にプログラムを立案し、改善に向けてサポートします。

さらにリタポンテが重視しているのは、「できるADL(生活動作)」ではなく、「しているADL」です。

リハビリで身につけた動作を家庭内で使えるようになるまでをしっかりと見届け、「できたらいいな」が「毎日できる」に変わるまで寄り添い続けます。

そして、ただの訓練ではなく、“できるかもしれない”という気持ち=自己効力感を育てることを大切にしている点も特徴です。

その人がその人らしく生きていけるよう、「可能性をあきらめない」を信条に、多職種が連携してご利用者とご家族を支える体制を整えています。

一人暮らしだからこそ、誰かに頼ることは決して甘えではありません。

「あなたのかかりつけのリハビリ専門職」として、日々の生活をともに支えるパートナーになってくれるのがリタポンテの最大の魅力です。

5-2.リタポンテを利用した人や家族の体験談

リタポンテでは、要介護2の認定を受けた方も、リハビリデイサービスを通じて、日常生活の楽しさを取り戻しています。

今回ご紹介するのは、神奈川県横浜市にお住まいの長谷川さんご家族の体験です。

コロナによる長期入院を経て退院されたお父様は、歩くこともままならず、ご家族も不安な日々を過ごしていました。そんな中、リタポンテにご相談いただき、週2回のリハビリを開始。最初はほんの数歩進むだけでも大変でしたが、スタッフが明るく寄り添いながら、一歩一歩着実にサポートしました。

リハビリに取り組むうちに、「今日は歩けた!」「疲れずに座っていられた!」と、少しずつできることが増え、ご本人もリタポンテへ通うのを楽しみにしてくださるように。半年後には、杖なしで歩行できるまでに回復され、ご家族からも「家の中が明るくなりました」とのお言葉をいただきました。

リタポンテでは、ご本人の体力や気持ちに合わせたリハビリを提供し、小さな成功体験を積み重ねることで自信と笑顔を引き出していきます。