要支援より軽い状態でも介護サービスは使える!介護前の予防法

「まだ要支援の認定は受けていないけれど、最近体力が落ちてきた気がする」

「一人で運動を続けるのは難しいけれど、介護サービスを利用するほどではないのでは…?」

そんな迷いを抱えている方も多いのではないでしょうか。

実は、要介護認定を受けていなくても、介護予防を目的としたサービスを活用できる仕組みがあります。早めに取り組むことで、将来の介護リスクを減らし、自立した生活をより長く続けることが可能です。

本記事では、要支援より軽い状態でも利用できる介護サービスの内容や、具体的な活用方法について解説します。

「まだ大丈夫」と思っている今だからこそ、予防を始めることが大切です。

取締役/理学療法士上村 理絵

日本から寝たきり(寝かせきり)を無くすことを使命とする

家族がいつまでも元気で自立した生活を送れるよう日常生活に必要な身体機能のリハビリに特化したディサービスを運営しています。

ご覧いただきました弊社のホームページにご案内した通り、寝たきり率が世界で最も高い日本ではリハビリを受けられない難民とも言うべき高齢者が年々増加し喫緊の社会保障制度の課題だと考えております。

そこで、この社会問題に一緒に取り組んでくれる志のあるリハトレーナーの募集を行っております。利用者・ご家族があきらめていた事を可能に変える為に…。 ぜひ、あなたからのご応募をお待ちしています!

1.要支援より軽い状態でも介護サービスを受けられる仕組み

まずは、要支援より軽い状態でも介護サービスを受けられる仕組みを解説します。

1-1.介護予防・日常生活支援総合事業とは?

「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)」とは、介護が必要になる前の段階で、高齢者ができるだけ長く自立した生活を送れるよう支援する制度です。

具体的な事業内容は、大きく次の2つに分けられます。

| 事業 | 概要 |

|---|---|

| サービス・活動事業 | 要支援1・2または自治体が実施する基本チェックリストに該当した方が利用できる。訪問型サービスや通所型サービスといった、介護予防サービスを受けられる。 |

| 一般介護予防事業 | 65歳以上の方なら誰でも利用できる。体力づくり教室や介護予防教室などの地域サービス。 |

上記のうち、サービス・活動事業は、通所介護や訪問介護といった介護サービスを、介護保険の適用を受けながら利用できるサービスです。要介護申請において、要支援1・2の認定を受けた方や自治体が定める基本チェックリストに該当している方のみが受けられます。

一方で一般介護予防は、65歳以上の人であれば誰でも利用できる介護予防サービスです。体力づくり教室や介護予防セミナーといった地域活動に参加できます。

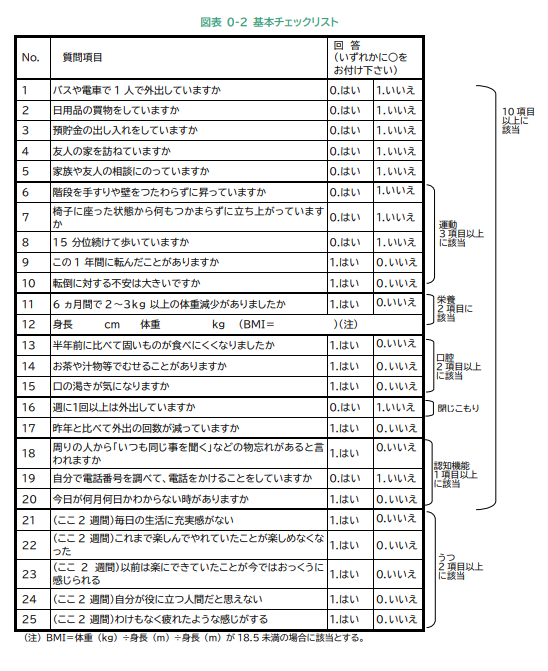

1-2.総合事業を受けられるかのチェックシート

要支援より軽い方が介護予防・生活支援サービスを利用できるかは、市区町村が用いる「基本チェックリスト」によって判断されます。

チェック項目の例としては、次のような内容があります。

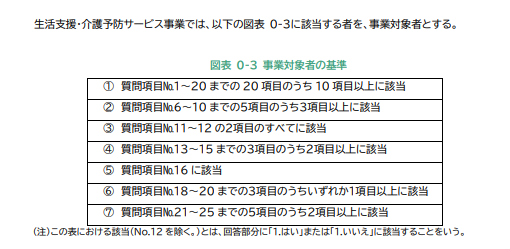

上記チェックリストを実施して、下記のいずれかに該当する場合は総合事業の「事業対象者」として認定されます。

「事業対象者」に認定されれば、要支援などの介護認定を受けることなく介護予防サービスを利用可能です。

2.要支援より軽い状態から介護サービスを使うべき理由

要支援より軽い状態であっても、早めに介護サービスを使うべき理由を次の内容で解説します。

2-1.筋力の低下が寝たきりを招く

高齢期において、筋力の低下は最も大きなリスクのひとつです。加齢とともに筋肉量は自然に減少していきますが、運動不足や活動量の低下が重なると、その進行はさらに加速します。

とくに下半身の筋力が落ちると、立ち上がる、歩くといった日常動作が難しくなり、転倒の危険が増します。転倒による骨折は、長期入院や寝たきり生活のきっかけとなることが少なくありません。

一度寝たきりの状態になると、体力・筋力は急速に衰え、元の状態に戻るのが難しくなります。そのため、「まだ大丈夫」と思える段階から筋力を維持する取り組みを始めることが重要です。

総合事業で行われる介護予防サービスでは、専門家による運動指導や体操プログラムを通じて、無理のない範囲で筋力を保つことが可能です。早めの介入が、将来の寝たきりリスクを大幅に減らします。

2-2.長期的に自立した生活を送れる

要支援や要介護の認定を受けていない時期は、「まだ介護のことを考える必要はない」と感じる方も多いでしょう。しかし、この段階で生活機能を維持できるかどうかが、今後の人生を大きく左右します。

加齢に伴い、筋力・持久力・バランス能力、さらに認知機能や口腔機能は少しずつ低下していきます。これらが複合的に衰えると、買い物や調理、外出といった日常生活動作(ADL)が難しくなり、結果的に介護が必要な状態に近づいてしまうのです。

総合事業の介護予防サービスを活用すれば、体操や栄養指導、口腔ケア、認知症予防プログラムなどを通じて、心身の機能をバランスよく維持できます。これにより、将来的にも自分のことは自分でできる「自立した生活」を長く続けることが可能となります。

「今のうちから対策することで、10年後の自分を守る」という意識が、安心して暮らせる未来につながるのです。

2-3.家族との時間をいつまでも楽しめる

介護が必要な状態になると、本人だけでなく家族の生活にも大きな影響が及びます。日々の介助や通院の付き添い、家事負担の増加は、家族の時間や心のゆとりを奪ってしまう原因となりかねません。

一方で、要支援より軽いうちから心身の機能を維持しておくことで、家族と共に過ごす時間を長く楽しめます。

一緒に外出したり、趣味を共有したり、旅行に行ったりと、「介護を受ける側」ではなく「人生を楽しむ一員」として関わり続けることができるのです。

総合事業の介護予防サービスは、そうした未来を支える有効な手段です。自分の健康を守ることは、同時に家族の笑顔を守ることにもつながります。

3.要支援より軽い状態で利用できる介護サービス

要支援より軽い状態で利用できる介護サービスや、利用がおすすめの介護サービスを紹介します。

3-1.介護予防サービス一覧

要支援より軽い状態であっても、総合事業の事業対象者に認定されることで介護予防・生活支援サービスを利用できます。

介護予防・生活支援サービスの種類は次のとおりです。

| サービス種類 | 内容・目的 |

|---|---|

| 訪問型サービス | 介護員(通称:ヘルパー等)が訪問し、身体介護や生活援助を実施 |

| 通所型サービス | 施設(通称:デイサービス等)での運動・入浴・食事・交流を通じて心身を維持 |

| その他の生活支援サービス | 栄養改善の配食や住民ボランティア等が行う見守り |

| 介護ケアマネジメント | ご利用者の興味や関心、生活上の困りごとを把握して生活の目標設定や介護予防サービスのアドバイスを実施 |

要介護とまではいかなくても、基本チェックリストを受け必要と判断された場合は、上記サービスを利用してみましょう。

3-2.要支援より軽い状態ならリハビリデイサービスの利用がおすすめ

「まだ要支援の認定は受けていないけれど、体力の衰えを感じる」「一人で運動を続けるのが難しい」という方には、リハビリ専門のデイサービスがおすすめです。

リハビリデイサービスは通所型サービスの一種で、歩行訓練や筋力トレーニングなど、運動に特化したプログラムを受けられるのが特徴です。一般的なデイサービスのようにレクリエーションを中心とせず、身体機能の維持・向上に集中できる点が大きな違いです。

実際、介護予防サービスを検討している方の中には「お遊び中心のデイサービスには抵抗がある」という声も少なくありません。特に男性の場合、「女性向けの雰囲気が強い」「ただ座らされているだけのようで悔しい」と感じることもあります。

その点、リハビリデイサービスは筋力アップや運動習慣の定着を目的としており、ジムに通う感覚で利用できるのが魅力です。自分の身体を鍛えながら自立した生活を維持する場として、従来のデイサービスに抵抗を感じていた方でも前向きに取り組みやすいでしょう。

さらに、施設によっては理学療法士や作業療法士などのリハビリ専門職が常駐、あるいは外部と連携しているケースもあります。専門職の視点から一人ひとりの身体の状態を見極め、最適なプログラムを提案してもらえるため、介護予防の効果をより高められるのです。

加えて、基本チェックリストを実施してもらい、総合事業の「事業対象者」として認定されていれば、介護保険を利用しながらサービスを受けることが可能です。自己負担は原則1割で済むため、割引を受けながら“ジムに通う感覚”でリハビリに取り組めるのも大きなメリットといえるでしょう。

4.リハビリ専門のデイサービス「リタポンテ」とは?

要支援より軽い状態でも、総合事業を活用した介護予防は重要です。ここでは、総合事業としても活用できる、リハビリ専門のデイサービス「リタポンテ」の特徴を紹介します。

4-1.リタポンテの特徴

リタポンテは、「日本から寝たきりの人をなくし、介護が必要ない未来をつくる」という強い想いのもと、ただの通所介護にとどまらない、本質的なリハビリ支援を提供しています。

日本は長寿国である一方で、高齢者の寝たきり率は世界でも最も高く、わずか数日間の入院や“寝かせきり”で歩けなくなってしまう現実があります。リタポンテは、そうした“突然の寝たきり”を防ぐために、科学的根拠に基づいたアプローチを徹底しています。

理学療法士や言語聴覚士、看護師だけでなく、足病医や痛みの専門医など、専門性の高い医師とも連携。3ヶ月ごとの体力測定や口腔機能チェックを通じて、現在の身体状態と生活課題を客観的に評価し、オーダーメイドで改善プログラムを提案しています。

私たちが目指しているのは、「できるADL(生活動作)」ではなく、「しているADL」。つまり、訓練でできるようになったことが、実際の生活で“当たり前にできている”状態をつくることです。

「歩けるようになった」だけでは終わらせません。「歩いて買い物に行けた」「自分でトイレに行けた」――その実感こそが、本当の意味での自立であり、生活の質(QOL)の向上につながります。

そして、リタポンテのリハビリは、ご家族にとっても大きな支えになります。日々の介護の中で、「つい手を出してしまう」「どう接すれば自立につながるのかわからない」と悩まれることも多いはずです。リタポンテでは、そんなご家族の戸惑いや不安にも寄り添い、一緒に“見守る力”を育てていきます。

「歳だからしかたない」とあきらめていたことが、「できるかも」に変わる瞬間。その積み重ねが、高齢者ご本人の自信となり、ご家族にとっては未来への希望になります。

リタポンテは、ご本人の「もう一度、自分の力で生きていきたい」という想いと、ご家族の「少しでも安心して見守りたい」という願いの、どちらにも応えるリハビリ専門のパートナーであり、高齢者がいつまでも「役割を持って活躍し続ける」社会を目指し、プロダクティブエイジングを推進しています。

自宅で、自分らしく暮らし続けるために。人生の可能性を信じて、もう一度チャレンジしてみませんか。

4-2.リタポンテを利用した人の体験談

リタポンテでは、要介護2の認定を受けた方も、リハビリデイサービスを通じて、日常生活の楽しさを取り戻しています。

今回ご紹介するのは、神奈川県横浜市にお住まいの長谷川さんご家族の体験です。

コロナによる長期入院を経て退院されたお父様は、歩くこともままならず、ご家族も不安な日々を過ごしていました。そんな中、リタポンテにご相談いただき、週2回のリハビリを開始。最初はほんの数歩進むだけでも大変でしたが、スタッフが明るく寄り添いながら、一歩一歩着実にサポートしました。

リハビリに取り組むうちに、「今日は歩けた!」「疲れずに座っていられた!」と、少しずつできることが増え、ご本人もリタポンテへ通うのを楽しみにしてくださるように。半年後には、杖なしで歩行できるまでに回復され、ご家族からも「家の中が明るくなりました」とのお言葉をいただきました。

リタポンテでは、ご本人の体力や気持ちに合わせたリハビリを提供し、小さな成功体験を積み重ねることで自信と笑顔を引き出していきます。

「まだできるかも」と思える毎日を、一緒に作っていきましょう。

5.要支援や要介護に関するよくある質問

最後に要支援や要介護に関するよくある質問に回答します。

5-1.要支援に認定されるには?

要支援認定を受けるには、お住まいの市区町村で要介護認定の申請を行います。流れは次の通りです。

- 市区町村の介護保険担当窓口で申請

- 認定調査員が自宅などを訪問し、身体や生活の状態を確認。同時に、主治医に「意見書」の作成を依頼

- 調査結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審査し、「要支援1・2」「要介護1~5」または「非該当」を判定

- 地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所に在籍するケアアマネージャーを選択し、介護サービス計画書もしくは介護予防サービス計画書を作成

- 介護サービス計画書もしくは介護予防サービス計画書に基づきサービスを利用

上記申請を行って非該当となった場合は、あきらめずに基本チェックリストを実施してもらい「事業者認定」を受けられれば介護予防サービスを利用できます。

5-2.要介護認定区分基準の早わかり表は?

要介護認定は、介護の必要度を示すもので、「要介護認定等基準時間」に基づいて7段階に区分されます。基準時間とは、生活介助・家事援助・問題行動への対応・機能訓練・医療行為などに必要な介護の手間を時間に換算したものです。

以下が区分の目安です。

【要介護認定区分の早わかり表】

| 区分 | 要介護認定等基準時間 | 状態の目安 |

|---|---|---|

| 要支援1 | 25分以上32分未満 | 身体機能や生活能力が一部低下しているが、介護予防サービスを利用することで自立が維持できる状態 |

| 要支援2 | 25分以上32分未満(要支援1より支援の必要度が高い場合) | 日常生活の一部に継続的な支援が必要な状態 |

| 要介護1 | 32分以上50分未満 | 立ち上がり・歩行・入浴・排せつなど、一部に介助が必要 |

| 要介護2 | 50分以上70分未満 | 複数の生活動作で介助が必要になる |

| 要介護3 | 70分以上90分未満 | 移動や食事・排せつなど、多くの日常生活動作に介助が必要 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満 | ほとんどの日常生活動作に介助が必要 |

| 要介護5 | 110分以上 | 日常生活のほぼ全般にわたり継続的な介助が必要 |

参考:(参考(3) 介護保険制度における要介護認定の仕組み)|厚生労働省

この区分によって、受けられる介護サービスの内容や利用できる上限額が決まります。

「どの程度の介護が必要か」を正しく把握することで、最適なサービス利用につながります。

6.要支援よりも軽いうちからリタポンテを利用しよう

介護が必要になる前の段階で「体力の衰え」や「運動の継続の難しさ」を感じている方にこそ、リタポンテのリハビリデイサービスはおすすめです。

要支援や要介護と認定されてから取り組むよりも、早い段階から身体を動かし必要な運動習慣を身に付けるすることで、心身の状態を長く維持できる可能性が高まります。

リタポンテでは、理学療法士などのリハビリ専門職による専門的なプログラムを受けられるだけでなく、「ジムに通う感覚」で取り組める環境が整っています。さらに、総合事業の事業対象者として認定を受けていれば、介護保険を利用しながら自己負担を抑えてサービスを受けることも可能です。

「まだ大丈夫」と先延ばしにしてしまうと、気づいたときには介護が本格的に必要になってしまうかもしれません。要支援よりも軽いうちからリタポンテを活用し、元気な生活を長く続けていきましょう。